Recueil d’essais de philosophie écologique, rassemblant 4 textes.

La thèse de Morizot est que la crise de la biodiversité trouve sa source dans une crise du rapport des humain.e.s au vivant, dans notre insensibilité et incapacité à le percevoir comme omniprésent, à l’origine de multiples phénomènes qui nous paraissent immanents (la floraison au printemps, en très grande partie médiée par les pollinisateurs, par ex). Cette insensibilité est un bug, mais c’était à la base une des features de la modernité : elle consistait à adapter le monde à nous plutôt que le contraire, et donc à uniformiser les milieux autour de nous, les rendre productifs et répondant à nos besoins, sans prendre en compte les besoins du reste du vivant.

Le premier essai du livre parle de pistage des loups et de la façon dont ceux-ci perçoivent le monde et interagissent avec lui. Morizot mèle le récit d’un pistage sur plusieurs jours et ses réflexions sur la perception des loups, dans une forme mi-essai mi-roman. Ça se lit tout seul, et c’est super intéressant, sur la question de la communication notamment : les hurlements des loups sont une communication audible par tou.te.s, et qui doit donc coder des informations pour de multiples auditeurs : amis, ennemis, proies… Les loups d’une meute quand ils sont rassemblés hurlent sur des fréquences harmoniques, rendant difficile le décompte des voix et gonflant la taille perçue de la meute. Les jeunes isolés hurlent sotto voce jusqu’à ce que leur hurlement soit repris par un membre plus âgés de la meute, ce qui leur donne l’assurance d’être en territoire allié. Morizot parle aussi de comment les être vivants réemploie des traits évolutifs pour de multiples usages : les loups marchent avec la patte arrière dans l’empreinte de la patte avant : ça évite de risquer de marcher sur une brindille et donc de se faire repérer, comportement utile pour un prédateur et potentielle raison de sélection du caractère. Mais cela leur permet aussi lors de déplacement dans la neige de minimiser leurs efforts : dans des terrains fortement enneigés toute la meute mets ses pattes dans les mêmes traces, mais sur un terrain moins rude, les louveteaux font leur propre trace, parce que s’adapter au pas des adultes leur demande un effort. Des réflexions aussi sur comment la combinaison de différents traits évolutifs (le hurlement, la vie grégaire, le comportement de prédateur) rassemblés dans les loups leur a permis d’inventer ce style de vie particulier avec des nuits grégaires et des journées solitaires.

Le deuxième et le troisième essai m’ont moins enthousiasmé. Le second parle de contingence évolutive (l’Histoire Évolutive du monde est une succession de hasard ; elle aurait tout à fait pu se dérouler autrement et l’Humain et son intelligence n’est donc pas spécial en soi mais une combinaison rare) et de pressions de sélection : si l’Évolution est bien contingente, les pressions poussent quand même à l’invention de certains traits utiles, et l’intelligence en fait partie. Non seulement l’Humain est encore moins spécial de ne pas être seulement un hasard inouï, mais on a alors une responsabilité de ne pas flinguer l’environnement terrestre, qui pourrait si on laissait de la place à l’évolution des autres espèces (sur des durées géologiques), voire apparaître d’autres formes d’intelligence potentiellement plus brillante que celle humaine (au passage, on sait déjà que l’intelligence en soi a été inventée plusieurs fois dans l’évolution, et que les pieuvres, les corbeaux et d’autres animaux encore la possèdent). Morizot nuance cependant son argument en remarquant que tant qu’on n’éteint pas absolument toute vie sur Terre (ce qui est impossible), les dégâts qu’on fera seront effacés sur le temps long par une nouvelle diversification évolutive (mais bon « après quelques millions d’années notre merde sera plus visible » c’est léger comme excuse).

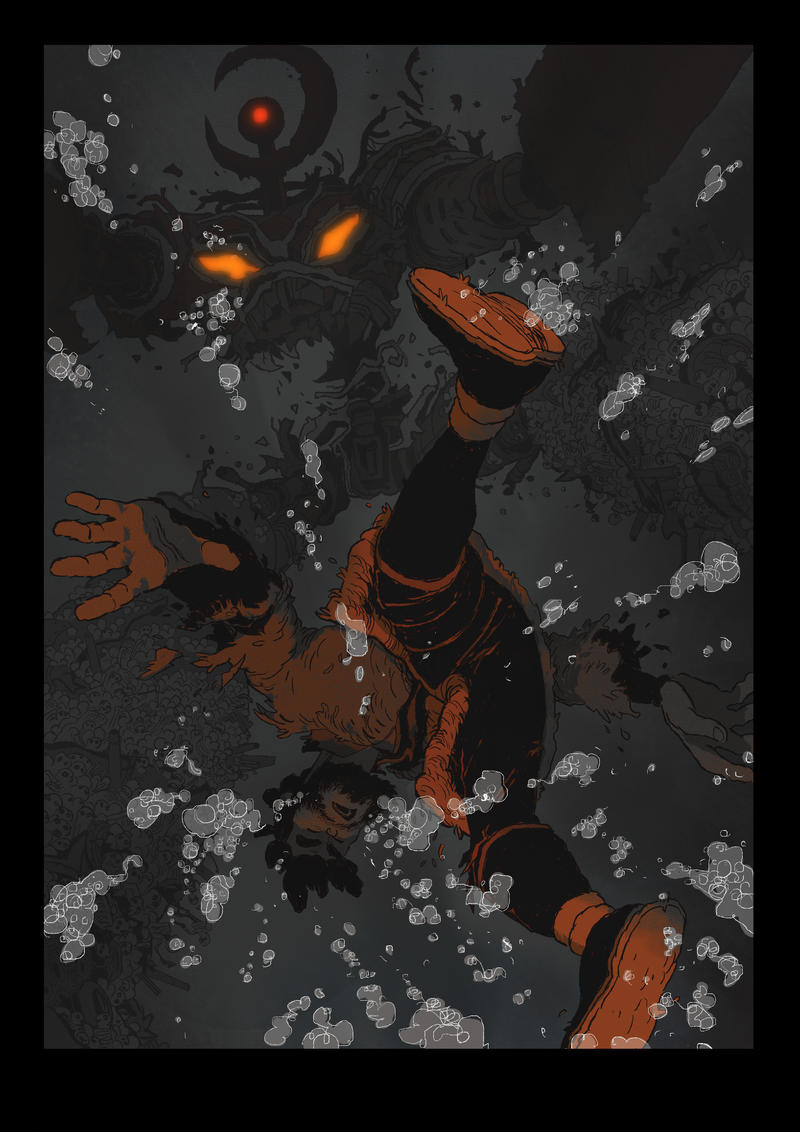

Le troisième essai parle de la métaphore cartésienne de l’esprit humain comme un cocher (la raison) domptant des bêtes sauvages (les passions). Morizot développe ici que la métaphore est basée sur une vision totalement dépassée de ce que sont les animaux, clairement pas de pures boules d’instincts et de passions. Propose à la place de méler la vision spinoziste où le dualisme n’est pas entre raison et passions mais entre passions joyeuses et passions tristes, qui ne sont pas les plateaux d’une balance ou l’on réprime l’un pour faire monter l’autre, mais deux chemins empruntables, en encore pour reprendre une fable amérindiennes, deux loups en nous ; mais il ne s’agit plus alors de les dompter, mais de nourrir celui qui est porteur des sentiments nobles. La raison serait alors non un cocher mais un animal parmi d’autres, mais qui favorise le développement des affects positifs.

Le quatrième essai revient à l’étude des loups, et à sa participation au projet CanOvis, un projet d’étude des interactions entre loups/troupeaux/chiens/bergers dans le Var. Le but du projet n’est pas de prendre position en faveur des loups ou des bergers, mais de réfléchir aux modes de cohabitation possibles.

Morizot développe l’idée plus générale d’être un.e promoteurice de la relation/un diplomate/un ambassadeur de la relation même plutôt que d’un camp ; l’idée d’une position qui travaille en faveur des interdépendances entre les humains et le reste du vivant, en n’acceptant pas tout et n’importe quoi : les loups qui attaquent systématiquement les troupeaux doivent être abattus ; les éleveureuses qui ne protègent pas suffisamment leurs troupeaux ne doivent être indemnisés automatiquement. Il généralise aux cohabitations humain.e.s/milieux, en partant du point de vue de la prairie : certaines formes de pastoralisme sont bonnes pour la prairie, qui bénéficie du passage de troupeau restant ni trop peu ni trop longtemps : il y a une alliance objective entre la prairie et certains comportement humains. De la même façon, il y a alliance objective entre les pollinisateurs et les apiculteurs, contre les néonicotinoïdes (et donc l’agro-industrie, l’industrie chimique, etc.)

Enfin, parle du fait de ne pas se reposer sur une partition du monde vivant entre sacré et profane, comme on l’a par exemple dans l’idée de réserves naturelles sanctuarisées et intouchables par aucune activité humaine vs la « Nature ordinaire » qui serait exploitable à volonté. Pour lui, il est intéressant d’avoir des zones qu’on laisse en libre évolution totale, mais par ailleurs l’ensemble de la Nature mérite d’être traité avec des « égards ajustés », avec un souci de l’existence et du bien-être des êtres qui la composent (plutôt que l’extractivisme indifférent au milieu du Plantacionocène). Morizot montre que c’était la position des cultures non-occidentales, souvent représentées par l’Occident comme voyant la Nature comme sacrée, habitée par des esprits, vs notre bon rationalisme cartésien exploitatif. Plus justement, ces cultures utilisaient la Nature, faisait des prélèvements dedans : elle n’était donc pas sacré dans le sens occidental, mais il y avait un souci des répercussions des activités humaines sur les non-humain.e.s impacté.e.s, et pas spécialement par préoccupation de « l’esprit de la forêt » comme quelque chose de transcendant, la préoccupation était vraiment pour la forêt elle-même, ou telle espèce, tel individu.

C’était très intéressant ; le style de Morizot est assez particulier mais souvent facile à lire pour de la philosophie. Je recommande les essai 1 et 4, et je pense que je lirai Les Diplomates, qui parle aussi de loups et de relations inter-espèces.