Concert/performance de « musique industrielle », vu à la scène nationale d’Albi. La scène commence totalement vide. Puis un ventilateur envoie valser des feuilles de journal, une tige tombe, un accordéon rampe sous le rideau, un artiste en apporte un autre en train de jouer du piano sur un diable… A la fin du spectacle, la scène était remplie d’un capharnaüm d’instruments de musique fabriqués à partir d’objets divers. Par manque de connaissance du néerlandais je n’ai aucune idée du message des chansons, mais la performance était impressionnante dans la créativité déployée pour la fabrication des instruments et dans la coordination pour gérer l’espace de la scène, les changements entre les divers instruments. C’était un truc finement chorégraphié, dont la minutie était dissimulée sous une esthétique industrielle. J’ai beaucoup aimé.

Double Murder de la compagnie Hofesh Shechter

Spectacle de danse à la scène nationale d’Albi. Spectacle en deux parties (Clowns et The Fix) écrites à deux moment différents et séparées par 20 minutes d’entracte.

J’ai beaucoup aimé Clowns, moins The Fix. Clowns est très intense, ça commence par cinq minutes survoltés sur un french cancan qui ressemble à un échauffement d’impro surtravaillé/une entrée de clowns sur scène (raccord avec le titre), puis durant 50 minutes, les mouvements sont repris et mis en scène sur une musique plus sombre et lourde, limite lancinante. Le spectacle met en scène sans explication des meurtres à répétition des acteurs les uns par les autres, séparés par des interactions plus légères. Le travail de synchronisation des artistes entre eux et avec la musique est impressionnantes, je note notamment un moment où les acteurs sont en rythme pas seulement sur le temps de base mais sur les variations des percussions, c’était très beau. Le salut chorégraphié qui enchaîne plein de petits tableaux/pas de danse était une super idée aussi. Un bémol sur la gestion des transitions sonores, où il y avait des tracks qui coupaient abruptement, c’était dommage parce que c’était vraiment le seul détail en dessous du reste dans l’exécution de la pièce.

The Fix souffre de la comparaison avec Clowns : la mise en scène est plus moderne, avec une lumière très crue, des acteurs en vêtement ordinaire (la lumière était plus basse et plus chaude dans Clowns, avec des guirlandes de guinguette et des acteurs en costumes crème qui faisaient clowns). La bande-son est plus anecdotique, il y a toujours des mouvements de danse qui sont très beaux mais l’ensemble est moins cohérent, et le final à base de « on va dans la salle faire des câlins aux spectateurs » m’a un peu blasé, j’ai l’impression que c’est la tarte à la crème du bris du quatrième mur.

La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr

Prix Goncourt 2021. On suit en parallèle la vie de trois écrivain.es sénégalais.es de trois générations différentes : T.C. Elimane, auteur d’un unique roman qui avait défrayé la chronique française en 1938 avant de disparaître mystérieusement, Siga D. écrivaine à succès en France mais qui fait scandale au Sénégal, et Diégane Latyr Faye, jeune écrivain prometteur. Le roman adopte d’abord le point de vue de Diégane, qui tombe sur potentiellement l’unique exemplaire du roman d’Elimane toujours en circulation, et cherche à en savoir plus sur son auteur. Le roman va ensuite raconter la vie des trois écrivain.es et de plusieurs personnages autour d’eux, par fragments et allers-retours entre les époques et les points de vue.

J’ai bien aimé, mais c’était un peu trop verbeux par moment. Pas trop convaincu par la place accordée aux relations sentimentales et sexuelles, qui ont l’air d’être un truc crucial, surtout dans le fil narratif de Diégane, mais sinon le roman se lit bien, parle de littérature (et de l’univers autour, critiques, éditeurs) de façon un peu méta, explore plusieurs époques, la colonisation du point de vue des peuples colonisés. Sans me dire « mais oui c’est évident ce roman méritait totalement le prix, j’ai jamais rien lu d’aussi prenant », je recommande.

Sorrowland, de Rivers Solomon

Roman de science fiction décolonial publié en 2021. Vern a été élevée dans une communauté religieuse noire isolationniste. Si la communauté était à l’origine une expérimentation antiraciste liée aux mouvements libertaires, elle a peu a peu dégénéré en secte. Vern s’en échappe au début du roman et vit pendant plusieurs années dans la forêt, où elle va élever ses deux enfants, tout en échappant à une personne envoyée à ses trousses par la secte. Puis Vern va décider de partir à la recherche de son amie d’enfance qui avait réussi à échapper à la secte des années auparavant. C’est en revenant dans le monde civilisé qu’elle va réaliser qu’elle possède des capacités hors du commun et essayer de comprendre leur origine.

J’ai bien aimé, mais j’ai trouvé ça moins puissant que An Unkindness of Ghosts de lea même auteurice. On retrouve une héroïne assez similaire, dans un setup assez différent. Les pouvoirs de Vern et leur origine sont intéressants (mais un peu trop versatile, ça fait un peu couteau suisse entre les modifications corporelles, les visions, les toxines, la force…), le passé de la secte et son évolution aussi, mais les différentes péripéties qui jalonnent le trajet de Vern au long de la narration semble un peu arriver l’une après l’autre pour faire avancer l’histoire, là où l’univers de An Unkindness of Ghosts était vraiment crédible et fonctionnel même en dehors de la vie d’Aster.

Spencer, de Pablo Larraín

Film sorti en 2021. L’action se passe à Noël 1991, sur les trois jours que la famille royale anglaise passe dans un château à la campagne, suivant scrupuleusement un certain nombre de traditions. Nous suivons le point de vue de Diana née Spencer (jouée par Kristen Stewart), épouse du Prince Charles et particulièrement mal à l’aise dans le cérémonial exigé d’elle par les traditions. Elle se retrouve perpétuellement en retard, à contre courant, incapable d’avaler quoi que ce soit durant les repas cérémoniels, voulant se promener alors que la Couronne veut contrôler chaque image que les paparazzi pourrait prendre, s’opposant à la chasse aux faisans traditionnelle… Elle lutte comme elle peut, consciemment ou non, contre l’impression (et la réalité dans certains cas) de ne plus avoir de contrôle sur sa vie, et plus elle se débat, plus des mécanismes se mettent en place pour contrôler plus finement son comportement : ça fait un film en tension perpétuelle, ou chaque acte est négocié.

En plus de Diana elle-même, on voit occasionnellement le point de vue de différents membres du personnel, qui sympathise plus ou moins avec la princesse de Galles, mais doivent aussi faire en sorte que le séjour se déroule comme il est supposé se dérouler. On voit le chef cuisinier, les différentes habilleuses de Diana, le chef du protocole. Diana a aussi des visions d’Ann Boleyn, épouse d’Henry VIII, qui a été exécuté pour que le roi puisse librement vivre sa liaison avec sa maîtresse : Diana se sent coincée dans le même rôle. Pour survivre à la tension, le film ménage quand même quelques échappées : les échanges de Diana avec ses fils, avec une de ses habilleuses – et le court séjour sur la côte qui s’ensuit – et l’échappée finale, quand Diana retourne à Londres et peut revenir à ce qui lui semble une vie normale.

J’ai bien aimé. La façon dont c’est filmé confine au film d’horreur par moment, ce qui est raccord avec le thème de l’héroïne coincée dans un environnement hostile et observée de toutes parts. Les décors sont très beaux dans le style château anglais pompeux et figé dans un paysage gris. Le film dure 2h, je pense qu’il aurait pu être raccourci un peu (mais tbh je pense ça de quasi tous les films de 2h).

Le Dilemme du muesli : Mario, de Marcel Gisler

Un article écrit par un invité prolixe, Maxime, à qui je laisse la parole (l’écran ?) sans plus tarder.

Attention : cette analyse de film divulgâche tout ou partie de l’intrigue, et en tout cas toutes les scènes de petit-déjeuner.

Attention également : cette analyse se vautre avec délectation dans le symbolisme. Âmes cartésiennes s’abstenir.

Troisième avertissement, d’ailleurs méta pour tout de suite vous annoncer la couleur : cette analyse ne se refuse aucune digression ni aucune note en bas de page. Âmes linéaires ou pressées s’abstenir.

Prélude : Quel temps fait-il ?

Lecteur, lectrice ! L’ère est sombre. Des confinements aux flux d’informations en continu, de l’effacement de la distinction entre le temps du travail et le temps domestique aux horizons règlementaires d’à peine quelques semaines, le fait est là : la pandémie chamboule notre perception du temps, pour ne pas dire son écoulement même. La roue du temps nous broye dans un tournis insoutenable. Pour contrer cela, je vous propose un remède, une lumière dans les ténèbres — et non, je ne pense pas au lyrisme ni aux phrases à rallonge, bien que je ne puisse nier avoir un faible pour l’un et les autres. Je vous propose plus simplement de dilater le temps grâce à une petite analyse de Mario, film suisse de 2018.

J’entends d’ici l’amateur d’Apocalypse Now et de The Godfather me railler : louer le temps long avec un film d’à peine deux heures, qui développe au pas de course une histoire d’amour (6e minute : 1re rencontre ; 30e minute : premier baiser ; 89e minute : séparation dans la douleur et les larmes), mais tu débloques ! Ce à quoi je vous répondrai d’une part que je suis très heureux que vous participiez à mon cours mais si vous m’interrompez tout le temps cette analyse n’avancera pas, et d’autre part que c’est mon analyse que je vous propose, pas le film.

Mario raconte donc une histoire d’amour, mais de façon asymétrique : son objet n’est pas tant le couple entre Mario et Leon que la façon dont Mario va vivre cette situation et prendre des (mauvaises) décisions. Nécessairement, la personnage de Leon est développé aussi : ce n’est pas non plus un second rôle. Disons que c’est un 1,5ème rôle. Sa personnalité est riche mais nous la connaîtrons surtout à travers les yeux de Mario. D’ailleurs, la présentation des relations avec les autres personnages montre bien l’asymétrie : autour de Mario, nous verrons l’amie d’enfance Jenny, les parents de Mario, le coach personnel et les autres membres de l’équipe. Autour de Leon, nous verrons surtout Mario, et un petit peu le coach personnel et les coéquipiers. Il s’appelle Leon, il est sans famille, sans ami mais pas sans amant [1]Notons que cette différence d’entourage est parfaitement dans la logique interne du scénario. Mario est chez lui à Berne alors que Leon vient d’arriver de Hanovre, où sont … Continue reading.

De ce film de deux heures nous allons nous intéresser à quatre — allez, cinq, parce que vous êtes gentil·le·s et avez cessé de m’interrompre — scènes caractéristiques. Je dis scène mais je devrais plutôt dire plan. Durée totale : quarante-huit secondes. C’est donc approximativement trente-deux fois plus court que le temps nécessaire pour lire ce billet.

Avant d’aller plus loin, évacuons tout de suite un malentendu. Le film est donc présenté comme une histoire d’amour entre deux joueurs de football, aspirants professionnels. On est en 2018 mais, comme le rappelle un manageur, il y a trois tabous à respecter pour préserver son image de footballeur professionnel : pas de sexe avec des mineures, pas de drogue, pas d’homosexualité [2]Oui je sais, c’est bizarre que ces tabous mélangent un truc franchement criminel, un truc de moins en moins illégal et enfin un truc qu’il est illégal d’interdire. Mais ici ce … Continue reading. Les deux hommes vont donc s’aimer, ou essayer, en dépit de l’homophobie de leur milieu et tout en préservant leur carrière naissante.

Voilà pour le contexte général. Le malentendu à évacuer est que cette analyse ne parlera pas vraiment de ce qui pourrait (à tort, j’y reviendrai) être perçu comme les trois thèmes majeurs du film, à savoir l’homosexualité, l’homophobie et le football. Vous me connaissez : je suis ouvert d’esprit mais peut-être pas au point d’analyser en détails les scènes de football d’un film.

Non, la thèse que je vais développer ici est toute autre : Mario est une ode à la nourriture, et plus précisément au muesli. La recette du muesli sera rappelée plus bas ; pour l’instant retenez, si vous ne le savez pas déjà, que c’est un petit-déjeuner à base de céréales et de yaourt qui est plus ou moins incontournable dans la culture suisse.

Ainsi donc, Mario va se trouver pendant tout le film dans un dilemme insurmontable : muesli ou ballon rond ? La question posée par le film : est-il possible de réaliser ses rêves si on doit se passer de muesli ? Afin de dénoncer les ravages mortels causés par l’homophobie, Mario va beaucoup plus loin que de chouiner devant une situation injuste : il répond cruellement à sa propre question d’un limpide « c’est possible mais tu seras malheureux toute ta vie ».

Afin d’illustrer mon propos, je vais d’abord résumer à grandes lignes le film.

Mario : quatre salles, quatre ambiances, quatre muesli

L’intrigue de Mario se décompose en quatre actes [3]Et non en cinq car il ne s’agit pas d’une tragédie de Racine. Et pourtant, il y aurait des choses à dire sur les similitudes de scénario entre Mario et Bérénice. Quand Mario choisit … Continue reading. Nous verrons plus bas comment chaque acte est éclairé par une scène de muesli centrale.

Premier acte, de vingt minutes environ. Leon, fraîchement arrivé de Hanovre [4]Ce choix n’est sans doute pas anodin. Linguistiquement, Hanovre a la réputation d’être le point de référence de l’allemand. Les séides locaux de l’Académie française y … Continue reading, intègre l’équipe des espoirs des Young Boys de Bern, dont Mario est un des joueurs les plus prometteurs.

Cette arrivée de Leon suscite quelques remous dans l’équipe, car il est plutôt doué. Or chacun espère être promu, c’est-à-dire quitter l’équipe des espoirs pour intégrer l’équipe professionnelle et donc débuter une vraie carrière dans le football. Mais les places sont rares : un heureux élu pour vingt candidats.

Ohohoh, de la rivalité entre bons joueurs au sein d’une équipe de football, je te sens venir, Mario : tu es de ces films qui va nous placer de la tension homoérotique dans les vestiaires, des regards en coin sous la douche, des disputes animées pour des pacotilles et enfin une bagarre entre les deux protagonistes où les coups de poings vont se muer en coups de langue. Et bien non, pas du tout. Mario, on le verra à plusieurs reprises au cours de cette analyse, est un film « subtilement subtil », si vous me permettez l’expression. La trame générale n’est peut-être pas d’une grande originalité : ils n’osent pas s’aimer, ils s’aiment, on ne veut pas les laisser s’aimer, des circonstances extérieures finissent par les empêcher de s’aimer : c’est une sorte de Romeo and Juliet.

Malgré tout, je disais que Mario est plus subtil qu’il n’y paraît. Il y aura donc bien de la tension homoérotique (autour d’un jeu vidéo) mais il paraît difficile d’en voir dans les vestiaires [5]Sauf, bien sûr, si on considère, ce qui est une opinion valable, qu’un vestiaire de football est par définition homoérotique.. Il y aura certes des regards en coin sous la douche mais pas ceux du désir inavoué entre les futurs amants, plutôt ceux de l’opprobre homophobe des coéquipiers. Il y aura des disputes animées mais pour des enjeux réels et sérieux. Et pas de bagarre entre les deux protagonistes : la seule violence physique du film est un tacle de Mario sur un homophobe de l’équipe. Dans Mario, le désir-plaisir n’est pas la sublimation de la haine-douleur. D’ailleurs, franchement, rien que grâce à ce cliché évité, on peut dire que Mario est un film réussi.

Deuxième acte, de 25 minutes : les deux joueurs emménagent en colocation à Berne à proximité du club. Gain de temps pour Mario, qui s’épargne les allers-retours quotidiens depuis Thun, et surtout gain de temps considérable pour le scénario : normalement, vers la sixième minute du film, vous avez dû comprendre que Leon et Mario allaient coucher ensemble ; or à la vingtième ils se mettent en colocation, c’est bien on sait que ça ne traînera pas. D’ailleurs il y a du pain sur la planche (ou devrais-je dire du muesli dans le bol ?) pour ce deuxième acte : premier baiser, premier doute de Mario (pour des raisons personnelles), première nuit ensemble, deuxième doute de Mario (pour des raisons professionnelles), puis enfin deuxième nuit ensemble et acceptation de Mario. On n’a pas le temps de chômer, et en plus on a une scène de muesli à caser : allez hop hop hop, on se choppe.

Troisième acte, de 40 minutes : après le sexe, l’amour : le couple s’épanouit. Mais puisque les doutes ont été surmontés et que le couple s’aime, il est temps de faire place aux obstacles extérieurs : l’opposition du père de Mario, le coming out, et surtout le conflit avec la carrière professionnelle des deux joueurs. Leur relation n’y survivra pas et l’acte se termine tristement sur la séparation dans les larmes : Leon a choisi le muesli tandis que Mario lui préfère le football, leurs chemins sont irréconciliables.

Quatrième et dernier acte : Mario a réalisé son rêve professionnel : sa carrière de footballeur est lancée, il a intégré un club de la Bundesliga allemande (le Sankt Pauli de Hambourg, pour les connoisseurs). Afin de satisfaire à l’image hétéronormative attendue de lui par les sponsors, il vit avec son amie d’enfance (chambres séparées, je vous rassure tout de suite). Mais cette réussite professionnelle ne suffit pas à effacer la douleur de la séparation avec Leon. À la fin de l’acte, Mario et Leon ont une dernière discussion pour constater l’impossibilité de leur relation. Celle-ci a lieu, symboliquement, dans la cuisine, temple du muesli.

Nous verrons plus loin comment la tonalité propre de chaque acte est soulignée par un muesli différent. Mais avant d’analyser cela en détail, attardons-nous sur la portée symbolique potentielle de quelques éléments constitutifs de la culture gastronomique suisse.

Interlude : le patrimoine culinaire suisse à l’épreuve du cinéma

Quand on pense à un plat national suisse, on pense à raison à la fondue [6]Ou éventuellement à la raclette. Pour les besoins de cette analyse, on assimilera la raclette à la fondue, car elles remplissent le même rôle cinématographique et diététique. Merci de ne pas … Continue reading. Malheureusement pour les cinéastes en quête de subtilité, catégorie à laquelle appartient manifestement Marcel Gisler, la fondue est aussi riche caloriquement qu’elle est pauvre symboliquement. Je m’explique. Fermez les yeux. Imaginez une scène de cinéma avec quelques personnages de votre film réunis autour d’une fondue. Faites durer cette scène pendant quelques instants. Rouvrez les yeux. Qu’avez-vous vu ?

Je suis prêt à parier : une famille ou un groupe d’amis partageant, tous joviaux, un moment de convivialité insouciant.

Allez, on refait un essai ! Imaginez une scène quelque peu intense dans un film. Je ne sais pas, par exemple : un couple en train de gravement se disputer, une femme annonçant qu’elle va avorter, un ami qui va devoir quitter toute sa vie parce qu’il est muté à l’autre bout du monde, un adolescent indécis quant à son avenir professionnel, un·e artiste raté·e qui désespère de rencontrer son public, un diagnostic de cancer, un accouchement, un contrôle fiscal, n’importe quoi. Bon. Maintenant, essayez d’ajouter une fondue au milieu. Vous voyez, ça ne prend pas : si ce n’est pas une scène de joie, la fondue ne se fond pas dans le paysage, elle déborde. C’est la grande force de la fondue dans la vie réelle — mais par conséquent sa grande faiblesse dans la vie cinématographique[7] (Note à moi-même) J’ajoute dans ma to-do list : relever le défi de cette thèse et composer tout un film subtil avec des scènes de fondues variées..

Il y a, certes, une exception à cette règle : on imagine aisément une tension érotique autour d’une fondue. Les piques qui se frôlent ; les doigts délicats qui saisissent un bout de pain avant d’y enfoncer, après une légère résistance de la mie, une pique audacieuse ; le fromage fondu qui s’écoule du bout de pain suspendu au-dessus du caquelon et, enfin, la tension à son paroxysme lorsqu’un des convives, ayant perdu son morceau de pain dans la fondue, va devoir se soumettre à un gage que l’autre choisira avec délectation. Je vous l’accorde, il peut y avoir de l’érotisme avec une fondue au fromage. Mais c’est de la triche : l’érotisme, c’est le sexe suggéré, or le propre du sexe, c’est qu’il s’accomode de tout (j’en veux pour preuve internet).

Donc, la fondue est une impasse. Heureusement, un plat sain nous extirpe de ce marasme filandreux : le muesli. Le muesli, c’est une préparation à base de céréales, agrémentées de petits trucs divers et souvent agglutinées dans un produit laitier. « Horresco referens ! Du porridge ! » vous-entends-je vous exclamer, au bord de l’évanouissement. Non rassurez-vous, ça n’a rien à voir puisque, différence capitale, le muesli, c’est bon.

Le muesli, tout Suisse vous le dira, est le miroir de l’âme. On peut lire toute la personnalité et l’humeur d’une personne dans son muesli. Par exemple, ma recette actuelle est :

a) une base de céréales et graines bio des petits producteurs locaux,

b) des fruits secs,

c) des pépites de chocolat,

d) pas de yaourt,

e) de la confiture de gingembre,

f) du sirop d’érable et de la noix de coco râpée.

Vous avez donc déduit de moi

a) ma classe sociale,

b) mon ascétisme,

c) mon bon goût,

d) ma lucide méfiance face au lobby des produits laitiers,

e) ma flemme vu que je ne m’embête pas à émincer du gingembre frais,

f) mon cosmopolitisme.

Vous voyez, vous savez tout de moi rien qu’avec ma recette de muesli. Franchement la NSA perd son temps à essayer de lire nos courriels.

Cependant, nous nous éloignons un peu du sujet. Le muesli est le miroir de l’âme, c’est entendu. Mais Mario ne va pas user de cette fonction bien connue du muesli. D’ailleurs nous ne verrons qu’une seule recette dans ce film, la plus commune, celle du birchermuesli (flocons d’avoines, yaourt, jus de citron, pommes râpées, éventuellement quelques fruits secs. Simple, efficace, sain). Non, ce que ce film m’a appris, c’est que le muesli, par le rituel qui l’entoure, est aussi le miroir des relations humaines.

Je vous illustrerai cela au prochain chapitre. Auparavant, closons cet interlude par une rapide évocation, non exhaustive, des autres armes cinématographiques culinaires suisses à notre disposition. Le cervelat, immonde saucisse issue du septième cercle de Dante, ne pouvant évoquer qu’une horreur grotesque, sera réservé aux films de zombies de catégorie B. Le rösti, préparation où vous vous faites chier à râper des pommes de terre en minces lamelles pour finalement tout réagglutiner à la cuisson, est un symbole évident de tout ce qui sépare et unit à la fois. Cela pourrait être très utile cinématographiquement pour évoquer toutes les situations qu’un couple traverse mais il y a un problème de taille : c’est un symbole de la dualité union-scission tellement évident que c’est déjà, littéralement, le nom du fossé culturel entre les Suisses francophones et les Suisses germanophones. Vu qu’il n’y a ni francophone ni fossé culturel dans Mario, nous ne verrons pas de rösti non plus. Enfin, il y a les caracs, tartelettes au chocolat recouvertes d’un glaçage traditionnellement vert avec une fève de chocolat par dessus. Nous y reviendrons plus bas : le film s’en sert très astucieusement pour noter que, dans le couple, Mario a toujours une guerre de retard dans la compréhension des sentiments (les siens et ceux de Leon). Cinq minutes plus tard, un muesli nous permettra de comprendre en revanche le sérieux professionnel avec lequel Mario envisage ses relations. Un carac, un muesli, et tout le personnage, tout le film même, est posé.

(Au passage, si vous êtes attentif·ve·s aux génériques (de début), vous aurez peut-être remarqué que le carac est suffisamment caractéristique de la Suisse pour que le nom d’une des boîtes de production du film soit justement « Carac films ».)

Mario ou le Dilemme du muesli

C’est bon, vous avez bien le scénario du film et la recette du muesli en tête ? Étudions maintenant comment Mario imbrique les deux.

Acte I : le muesli du confort, ou la dualité du cocon familial comme entrave et tremplin

Notre premier muesli intervient vers la treizième minute du film et sert à illustrer la relation qu’entretient Mario avec son père. Ce dernier est lui-même un entraîneur de football et reporte manifestement sur son fils les espoirs de carrière internationale qu’il n’a pas su lui-même atteindre. Cette scène de petit-déjeuner nous montre le contrôle bien intentionné mais quasi total du père sur son fils.

Quand Mario arrive dans la cuisine, son père vient de terminer de préparer le muesli (auquel il semble ajouter un peu de cannelle, petite touche personnelle). Mario place le pain et le jus d’orange, déjà préparés par son père, sur la table et s’assoit ; son père vient lui apporter son bol de muesli puis lui sert une tasse de café. Pendant ce temps, la discussion, menée par le père, est passée de banalités concernant la soirée-karaoké de Mario à la meilleure stratégie à adopter face à l’arrivée de ce Leon, afin de garantir l’entrée de Mario dans le monde professionnel du football. Le message est clair : on peut s’amuser de temps en temps mais il ne faut jamais perdre de vue l’objectif final, la carrière.

Toute cette scène a un côté très automatique, tant dans le jeu que dans le dialogue. Pour Mario, ce muesli est logiquement le seul qu’il ait connu jusque là. C’est un muesli confortable, préparé par un parent qui ne pense qu’à l’aider à réaliser son rêve. Mario est conscient de la chance qu’il a d’avoir un tel muesli pour le porter au quotidien. Mais, comme il s’en rendra compte au fur et à mesure du film, ce cocon est aussi une prison, car ce muesli fonctionnel tend vers un but — la carrière — mais n’est pas apprécié en tant que tel. C’est un muesli qui laisse un arrière-goût amer, celui de la réussite dans l’ennui.

Acte II : le muesli de la réconciliation, ou j’ai besoin de temps pour réfléchir

Le deuxième acte est celui où on va découvrir comment la relation entre Leon et Mario va naître et évoluer. L’acte s’ouvre lorsque, collègues se connaissant à peine, ils viennent d’emménager en colocation et il se termine vingt-cinq minutes plus tard lorsqu’ils forment un couple amoureux. Entre ces deux moments, il va falloir que les deux comparses se retrouvent trois fois après deux fuites de Mario. Il s’agit donc d’aller vite : on a besoin d’un symbolisme clair pour voir où on en est. Chance ! Il y en a à foison dans cet acte.

Leon et Mario viennent d’emménager et font donc ce que font de nouveaux colocataires : discuter un peu, apprendre à se connaître, partager des repas. Ça a l’air d’accrocher, ils s’entendent bien, mais à quel point exactement ? Pour nous éclairer nous avons, avant tout muesli, la magnifique scène du carac (vers la vingt-cinquième minute). Le carac, ou plutôt la boîte de deux caracs, apparaît furtivement quand Mario sort de son sac les courses qu’il vient de faire. C’est fugace mais très informatif. Car c’est un moment-charnière qui annonce le décalage permanent dans l’acceptation de leur relation qu’il y aura entre Leon et Mario. En effet, Leon demande « négligemment » à Mario si Jenny (qu’il vient de rencontrer) est sa copine, ou si d’ailleurs il a une copine tout court. Nous, spectateur ou spectatrice averti·e, voyons venir Leon de loin avec ses gros sabots, alors comme ça on sonde le terrain de façon fort peu subtile mon petit Leon ? Mais Mario n’a pas notre clairvoyance et le small-talk continue : Mario propose à Leon de partager le repas, celui-ci décline car il veut aller manger dehors pour repérer les environs (vu ses questions peu subtiles, je soupçonne qu’il est allé crier dans les rues de Berne « La voie est libre ! La voie est libre ! »). C’est précisément à ce moment que Mario sort la boîte de deux caracs de son sac de courses.

Là, mes lecteurs et lectrices suisses ont tout de suite compris ce que je veux dire. Pour les autres, je développe : à ce stade du film, aux yeux de Mario, Leon est un ami. Pourquoi ? Parce que Mario n’a pas simplement fait les courses pour un repas pour deux dans un but purement pragmatique d’économie d’échelle : il a imaginé agrémenter le repas d’un carac en guise de dessert. Au contraire du muesli du petit-déjeuner, le carac n’a rien d’automatique, c’est une pâtisserie qu’on (s’)offre pour le plaisir, de temps en temps, par exemple pour mettre du baume au cœur des doctorant·e·s dans les douloureuses périodes de rédaction en fin de thèse, mais cela garde un petit caractère exceptionnel [8]Il m’est arrivé d’en manger un par jour. Mais je sentais la désapprobation des Suisses : mon acte était manifestement subversif, transgressif même — et trahissait, en un sens, … Continue reading.

Mario qui achète des caracs pour terminer un repas qu’il croyait être partagé à deux [9]Au passage, je vous rassure : le carac se conserve quelques jours au réfrigérateur, Leon pourra en profiter plus tard., c’est donc un signe exceptionnel, celui d’une promotion relationnelle qu’il souhaite, inconsciemment peut-être, célébrer. C’est le signe de l’amitié qu’il éprouve pour Leon. Un ami : c’est donc déjà un progrès, ce n’est plus juste un collègue ou un colocataire. Oui mais nous, contrairement à Mario, on a compris vu ses questions que Leon est déjà passé à l’étape suivante. Ce décalage dans le développement (ou la compréhension) de leurs sentiments mutuels — très subtilement exprimé par cette scène des caracs sortis du sac qui dure moins de secondes que je ne prends de paragraphes pour en faire l’exégèse — sera le moteur de tout ce deuxième acte.

Là, cher lecteur, chère lectrice, je sais que l’esprit critique qui te caractérise te fait lever un sourcil interrogateur. Tu t’attends certainement à ce que je développe au prochain acte toute la métaphore amoureuse du muesli et te demandes donc : pourquoi le carac serait-il cantonné à la friend zone ? Est-il impossible de percevoir l’amour dans le carac ? Ce n’est évidemment pas impossible (après tout, son ingrédient principal est le chocolat) mais le format de la boîte est le duo caractéristique : deux petites tartelettes, une par personne. Ce n’est pas l’unité du muesli, représentée par et partagée parmi les membres d’un foyer qui forment un tout. C’est le parallélisme de deux individualités distinctes qui n’ont pas encore choisi d’unir leur destinée. Si vous voulez de l’amour, il faut n’avoir qu’un seul carac, mordre dedans puis laisser l’autre y mordre à son tour. Une boîte de deux caracs, c’est de l’amitié [10]Bien entendu, une boîte de deux caracs pourrait aussi représenter — mais cette interprétation est exclue à ce stade du film — l’amour du vieux couple qui a compris que le … Continue reading.

Voilà donc pour l’explication, carac à l’appui, non seulement des sentiments de Leon et de Mario, mais surtout de leur décalage, qui se poursuivra pendant tout le film.

Au passage, mais si vous me suivez cela ne vous surprendra nullement, avant de sortir les caracs, Mario a sorti de son sac des yaourts, sorte de produit laitier de Tchekhov puisque c’est un ingrédient essentiel du birchermuesli qui va apparaître dans quelques minutes.

(Il sort aussi un pot de tomates-cerises et des steaks. Là, désolé, je n’ai pas d’interprétation à vous proposer. À part peut-être que ces ingrédients sont là pour nous suggérer que les compétences culinaires de Mario sont rudimentaires ? Aha ! Mais ça c’est intéressant ! Mario qui fait peu d’effort en cuisine, élément constitutif s’il en est du foyer, n’est-ce pas justement le signe annonciateur du drame à venir : Mario fait trop peu de cas du bonheur domestique. Ces tomates-cerises ne sont-elles pas, finalement, la clef de tout ce film ?)

Mais revenons à nos céréales. Notre scène de muesli se situe vers la trente-troisième minute. Comment s’insère-t-elle dans cet acte ? Juste auparavant, nous avons eu le premier baiser : Leon a attiré Mario à lui, l’a embrassé pendant une ou deux secondes mais ce dernier le repousse, en gardant la langue dans sa bouche et dans sa poche. Dans la vraie vie, quelques mots seraient sans doute échangés : l’un s’excuserait d’avoir embrassé quelqu’un qui ne le désirait peut-être pas, l’autre expliquerait la signification exacte de son refus. Oui mais voilà : Mario et Leon sont à la fois des hommes et des personnages de cinéma, autant dire qu’ils sont doublement maudits lorsqu’il s’agit de mettre des mots sur leurs sentiments : ni la société ni les scénaristes ne les y ont préparés. Donc ici, point d’explication, la soirée se termine, chacun retourne en silence dans sa chambre et la scène suivante se passe au petit-déjeuner du lendemain matin.

Chacun a donc vraisemblablement passé une très mauvaise nuit, voire une insomnie, à ruminer le sens de ce qui vient de se passer. (Au passage, malgré leurs insomnies, ils joueront tous deux très bien dans le match du lendemain, que leur équipe remportera. Ah, la chance d’avoir vingt ans et de se remettre immédiatement de ses nuits blanches !) Plaçons-nous un instant dans la tête de Leon, ce qui permettra de mieux comprendre tout l’enjeu du muesli qui s’apprête à surgir.

Mario n’a pas retourné le baiser mais il n’a pas non plus violemment rejeté Leon, il ne l’a pas insulté non plus. Mario n’est donc pas viscéralement homophobe mais il a besoin de temps pour réfléchir. Quelles seront ses conclusions ? Pour Leon, l’insomnie a donc probablement consisté à évaluer la probabilité relative des deux suites les plus plausibles : soit Mario a besoin de temps pour accepter son désir pour Leon et ce baiser raté n’est qu’un contretemps, soit Mario refuse de l’accepter (ou n’en éprouve aucun : du point de vue de Leon c’est évidemment une possibilité) et la question sera de savoir comment s’exprimera ce refus. Mario voudra-t-il mettre fin à la colocation ? Va-t-il déconsidérer et fuir Leon ? Va-t-il lui infliger un douloureux « je ne suis pas homophobe mais ne t’approche pas de moi » ?

Quand Leon entre dans la cuisine, où Mario est déjà en train de prendre son petit-déjeuner, nous, pauvres spectateur·ice·s au cœur d’artichaut, avons la boule au ventre et angoissons autant que Leon. Contretemps ? Rejet ? Mots douloureux ? Le suspense est insoutenable, il nous faut du muesli pour évacuer toute cette tension ! Ça tombe bien, il est là, à portée de main, Mario est en train d’en manger. Leon entre et, que voit-il ! Un grand saladier de muesli sur le plan de travail. Le soulagement est palpable : en dépit de la scène d’hier, qu’il faudra certes éclaircir, ce n’est pas un franc rejet car Mario a préparé suffisamment de muesli pour deux. (Le muesli, dans sa version bircher avec du yaourt et des fruits frais, se consomme immédiatement, il n’est pas question d’en préparer de grandes quantités pour les jours à venir.)

Au cas où le message ne serait pas entièrement limpide, le réalisateur appuie son propos : après un échange de « Morgen », formule de politesse qui n’engage à rien et ne nous donne aucun indice, Leon demande s’il peut se servir du muesli que Mario a préparé, lequel répond affirmativement d’une moue un peu étonnée avec un haussement d’épaules caractéristique du « Mais évidemment, quelle question ! ». On ne sait pas encore où Mario en est dans l’analyse de son propre désir mais une chose est claire : il n’est pas question pour lui de rejeter complètement Leon ou de mettre fin à la colocation, on continue à faire muesli commun.

J’insiste : la question du partage du muesli est, littéralement, le premier sujet que les protagonistes éclaircissent après une tentative de baiser ratée.

La suite du petit-déjeuner nous montre un Mario cherchant à maintenir les formes d’une amitié tout en évitant que la discussion ne porte sur le baiser d’hier. On a là dans ces quelques cuillerées de muesli tout le caractère de Mario résumé. Il n’est pas question de rejet mais il lui faut du temps pour discuter des choses importantes. Ce temps n’est pas nécessairement de la lenteur de caractère mais plutôt une conscience aiguë des enjeux, car juste après ce petit-déjeuner a lieu un match très important pour l’équipe et donc pour Leon et Mario. Mario privilégie la solution qui lui permet d’aborder ce match le plus sereinement : indiquer clairement par le muesli que l’amitié n’est pas en danger, mais éviter de discuter plus loin pour clarifier les choses. Vu ce qui se passe ensuite, on devine que Mario a, en fait, déjà compris qu’il éprouvait du désir pour Leon. Exprimer celui-ci maintenant alors qu’il s’agit d’être sur le terrain dans un quart d’heure, concentré, serait une mauvaise idée (du point de vue de Mario).

Acte III : le muesli de l’amour, ou le rempart déjà fissuré du bonheur conjugal contre les attaques de l’extérieur

L’acte III, le plus long, démarre lorsque le couple est véritablement formé et se termine lorsqu’il se sépare, vaincu par l’homophobie extérieure. Au fait, comment sait-on que le couple est véritablement formé ? Grâce, bien entendu, à une scène de muesli, qui est peut-être le moment le plus émouvant de tout le film.

Reprenons le problème d’un point de vue diégétique. Mario a déjà, dans le précédent acte, fui deux fois ses sentiments. On se méfie : et s’il nous refaisait le coup ? Et s’il cherchait un entre-deux, des sexfriends mais pas un vrai couple ? Nous (et, sans doute, Leon) aimerions bien des garanties pour savoir que c’est bon, maintenant ça y est, j’ai réfléchi, j’ai compris, je ne fuirai plus vu que je t’aime. C’est d’autant plus important qu’ils vont se prendre un acte de quarante minutes d’homophobie dans la face, ce serait mieux qu’il y ait un amour protecteur derrière. Il pourrait l’exprimer verbalement — l’un et l’autre le feront d’ailleurs plus tard dans l’acte, entre eux et face aux autres — mais bon, peut-on croire des mots ?

En revanche, le muesli ne ment jamais.

Au début de cet acte, nous avons (vers la quarante-neuvième minute) une scène de petit-déjeuner consécutif à une nuit d’amour. Leon s’est réveillé le premier, il est donc déjà dans la cuisine en train de préparer le muesli. Plus précisément de découper des pommes. Observez comme, à côté du saladier dans lequel Leon met ses rondelles de pommes, se trouvent, déjà préparés, les deux bols à muesli ainsi que les yaourts. Mario entre dans la cuisine, voit Leon, leurs regards se croisent, puis Mario voit que Leon est en train de préparer le muesli. Il s’approche donc et l’enlace tendrement, pose sa tête sur son épaule puis un délicat baiser sur sa nuque. Pendant tout ce temps, Leon ne s’arrête jamais de couper ses pommes, tout en répondant gestuellement à ces marques d’affection.

Que nous dit ce muesli ? Au-delà d’un rappel des règles de sécurité élémentaires (pas de baiser fougueux quand on a un couteau en main), nous voyons là le couple, dans son unité de foyer. Mario prend dans ses bras non seulement un homme, mais un homme qui lui prépare un muesli : il embrasse donc à la fois un amant et son bonheur conjugal. Si Leon ne s’arrête pas de découper ses pommes, ce n’est absolument pas par indifférence — vu qu’il répond par le regard et les gestes à Mario — mais tout simplement parce que, symboliquement, collés l’un à l’autre, ils sont en train de préparer le muesli ensemble : c’est une seule unité qui coupe les pommes et s’aime en même temps. C’est le couple qui se construit.

Là, vous me dites : « Aaaaww, c’est meugnon. Donc maintenant on sait qu’ils s’aiment vraiment d’un authentique amour. Mais je croyais que le troisième acte était celui des attaques homophobes. Que nous apprend ce muesli sur ce point ? » Ah, je suis ému de voir comme vous me suivez si bien !

Donc en effet, que nous dit ce muesli sur le plan de l’homophobie ? Tout seul, rien. Mais comparons-le un instant aux deux premiers muesli.

Le premier était le muesli paternel. Le muesli du contrôle, du je-sais-mieux-que-toi-où-se-situe-ton-bonheur. En goûtant le muesli de Leon, Mario va comprendre toute la différence entre son nouveau foyer, fait d’amour et d’intérêt mutuels, et le foyer parental fait de relations toxiques, asymétriques et égocentrées. Ainsi donc, notre nouveau muesli donnera à Mario la force d’affronter l’homophobie de son père et de remettre celui-ci à sa place. Kewl.

Le second muesli était le muesli de la réconciliation. C’était un muesli fonctionnel, il s’agissait pour Mario de signifier que la relation n’avait pas atteint un point de non-retour. C’était important car il fallait être concentré pour le match de la journée. Relevons les différences : d’un côté un muesli préparé par Mario pour le bien des deux coéquipiers, d’un autre côté un muesli préparé par Leon pour le bien du couple. Ce qu’on voit là, c’est le sens des priorités et donc la façon dont Leon et Mario vont réagir à l’homophobie : le premier le fera du point de vue du bonheur personnel ; le second, du point de vue de la réussite professionnelle. En fait, pendant tout ce troisième acte, Leon et Mario ne seront jamais vraiment d’accord sur la réaction à adopter face au monde extérieur.

Et c’est bien pour cela que je disais que ce muesli était le plus émouvant de tous. Car au-delà de la beauté du moment, au-delà de l’amour immense, protecteur et mutuel qu’il signifie, ce muesli annonce déjà que la rupture est inévitable : Leon et Mario n’ont pas les mêmes priorités ; ils traverseront les mêmes épreuves mais leurs stratégies sont inconciliables. Ô cruel muesli ! N’ai-je donc coupé tes pommes que pour tant d’infâmie ? Ben oui.

Acte IV : le muesli de l’échec, ou j’ai fait le mauvais choix, il est où le Ctrl-Z de la vie réelle ?

Quatrième acte : Mario et Jenny ont emménagé ensemble à Hambourg, où le premier entame une carrière de footballeur professionnel. Le muesli de cet acte est le plus subtil, puisque c’est son absence qui est montrée. Oui je sais, comme le dit proverbe, « tout est bol quand on a du muesli dans le placard ». Non mais je vous rassure, je ne vois pas une absence de muesli dans tous les films dépourvus de muesli. Cependant ici, après trois actes et une symbolique du muesli bien développée, il est en effet remarquable qu’aucun muesli ne soit montré dans l’appartement de Mario et Jenny, malgré les nombreuses scènes qui s’y tournent. À ce stade du film, le message est clair : Mario et Jenny ne forment pas vraiment un foyer, ils ne sont ensemble que pour l’apparat. Certes, ce sont deux très bons amis, iels se connaissent depuis plus de dix ans, iels se soutiennent beaucoup mutuellement [11]Enfin, à ce stade du film, c’est surtout Jenny qui porte à bout de bras un Mario en pleine décomposition. Mais on saura gré au film d’avoir suggéré, par quelques scènes du premier … Continue reading, ils sont prêts à s’enlacer pour quelques photos pour un magazine sportif, iels peuvent se parler à cœur ouvert, la nature de leur relation est claire pour l’un comme pour l’autre mais point de muesli commun : la frontière est nettement tracée.

D’ailleurs, Mario dépérit loin du muesli de Leon, à qui (ou auquel ?) il pense chaque jour. Jenny commence à faire son muesli avec quelqu’un d’autre et veut donc mettre fin à la mascarade afin qu’elle puisse, elle, avoir une relation amoureuse saine [12]À nouveau, merci au film de tracer une limite au dévouement de Jenny. Elle a déjà suivi Mario jusqu’à Hambourg pour l’aider ; si en outre elle lui avait sacrifié son propre bonheur … Continue reading. Cela va décider Mario à faire ce qu’il aurait dû faire depuis, euh, de nombreux mois, à savoir retrouver Leon pour avoir une discussion saine avec lui. (Mais si, vous savez, le truc où on exprime clairement ses sentiments et où on s’explique, afin que les relations humaines puissent être raisonnables et se développer dans la compréhension mutuelle. Bon d’accord, si vous les mettez au début de votre scénario, il n’y a plus de film.) On ignore comment il le retrouve vu que justement Leon avait pris soin de déménager, de ne jamais lui répondre au téléphone et puis de changer de numéro. La difficulté à retrouver Leon est d’ailleurs même la seule explication rationnelle justifiant pourquoi Mario tarde tant à le faire alors qu’il sait qu’il en a tant besoin. Il semble donc qu’il y ait ici un petit trou dans le scénario, ce qu’on pardonne aisément puisque, de toute façon, vous pourrez retourner le problème dans tous les sens et imaginer toutes les rustines possibles (agence de détectives ? piratage de compte sur les réseaux sociaux ? ami d’un copain d’une connaissance dont la tante par alliance a croisé par hasard le voisin de Leon au marché ?), il paraît impossible d’expliquer comment Mario retrouve Leon en faisant intervenir une scène de muesli. Cette explication n’aurait donc eu aucun intérêt cinématographique. Bref, licence artistique, ellipse logique : ils se retrouvent.

Ils discutent, je vous l’ai dit, dans une cuisine, lieu de prédilection du muesli. Je vous ai déjà fait le coup de l’absence de muesli une première fois, je vous épargne donc l’analyse de cette seconde absence, notez juste qu’ils ne discutent pas dans le salon mais dans la cuisine. Sur la sonnette de la porte d’entrée figuraient deux noms : le·a spectateur·ice a déjà compris que Leon avait refait son muesli ailleurs mais bien sûr Mario ne le comprendra que lorsque cette tierce personne, Joel de son prénom, fera son entrée quelques minutes plus tard. D’ailleurs, quelle est l’unique chose que fait ce Joel dans ce film ? Il dépose son sac de courses alimentaires dans la cuisine, avant de laisser Leon et Mario terminer leur discussion seuls. Je vous le dis, tout ce film tourne autour de la nourriture. Vous avez de la chance cependant, Joel ne déballe pas ses courses, cette analyse va donc pouvoir toucher à sa fin. (Allez, je ne résiste pas : on aperçoit juste un paquet de spaghetti fades dépasser du sac. Le doute est permis : Leon est-il vraiment heureux avec des pâtes sèches ? Mais le sac est bien lesté et d’autres ingrédients, cachés, sont laissés à notre imagination. À vos fanfictions, prêt·e·s, partez !)

Donc, Leon et Mario discutent. Dans un scénario hollywoodien adepte de la glorification du Premier Grand Amour, l’affaire serait entendue : explication, protestation de ses bons sentiments, et que je n’ai pensé qu’à toi tout ce temps, non mais pas de souci Joel c’était juste par désespoir, je ne l’aime pas vraiment, Leon je t’aime, Mario je t’aime, remise heureuse en couple, générique de fin. Mais le film dure déjà depuis une heure cinquante environ, nous avons eu droit aux rivières de muesli et aux accents chantants du schwytzerdüütsch : c’est triste mais nous pouvons difficilement encore croire à ce stade que la fin sera hollywoodienne. Mario a compris, mais trop tard, l’importance du muesli dans sa vie. Bonne chance pour la suite, Mario. Puisses-tu un jour trouver muesli à ton bol. Si c’est possible.

De l’amitié à l’amour, de la pression familiale à la liberté, du bonheur personnel à la réussite professionnelle, du doute à l’introspection, de l’assurance à la duperie, Mario est un film qui exprime tout, absolument tout, avec de la nourriture. Les flocons d’avoine y occupent une place de choix mais, à vrai dire, il ne se passe pas dix minutes dans ce film sans qu’un aliment n’intervienne dans l’histoire de façon significative ou métaphorique. Oui, en fin de compte, Mario raconte bien une histoire d’amour. Celle, fusionnelle, du réalisateur avec la nourriture.

References

| ↑1 | Notons que cette différence d’entourage est parfaitement dans la logique interne du scénario. Mario est chez lui à Berne alors que Leon vient d’arriver de Hanovre, où sont probablement restés sa famille et ses amis. Quiconque a un jour eu le courage de voyager avec la Deutsche Bahn sait que cela signifie que Leon ne revoit son cercle social de Hanovre qu’une fois tous les trois ans, environ. |

|---|---|

| ↑2 | Oui je sais, c’est bizarre que ces tabous mélangent un truc franchement criminel, un truc de moins en moins illégal et enfin un truc qu’il est illégal d’interdire. Mais ici ce n’est pas la loi qui règne, c’est l’argent : les tabous sont laissés à la discrétion des sponsors. |

| ↑3 | Et non en cinq car il ne s’agit pas d’une tragédie de Racine. Et pourtant, il y aurait des choses à dire sur les similitudes de scénario entre Mario et Bérénice. Quand Mario choisit le football, on l’imagine volontiers l’annonçant à Léon :

Je sais tous les tourments où la ligue 1 me livre : |

| ↑4 | Ce choix n’est sans doute pas anodin. Linguistiquement, Hanovre a la réputation d’être le point de référence de l’allemand. Les séides locaux de l’Académie française y comprennent donc « on y parle le bon allemand », les autres en gardent l’image que c’est une ville neutre et donc triste (comme le dira Leon) puisqu’elle n’a pas de couleur. Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur les jeux linguistiques entre haut-allemand et suisse-allemand dans ce film, hélas la plupart m’échappe complètement. Relevons toutefois un détail intéressant : c’est Leon de Hanovre et non Mario de Thun qui assume sans hésiter son homosexualité en général et son couple en particulier. Peut-être que, originaire de la ville de la norme, il considère que sa vie fait par définition partie de la norme et que c’est aux autres de la respecter. Ou peut-être que, plus subtilement, il est bien plus conscient de la futilité et de l’arbitraire des normes vu qu’il sait qu’à Hanovre les gens se contentent de parler librement et que c’est par convention que leur dialecte est considéré comme la norme. |

| ↑5 | Sauf, bien sûr, si on considère, ce qui est une opinion valable, qu’un vestiaire de football est par définition homoérotique. |

| ↑6 | Ou éventuellement à la raclette. Pour les besoins de cette analyse, on assimilera la raclette à la fondue, car elles remplissent le même rôle cinématographique et diététique. Merci de ne pas rapporter cela à mes amis valaisans, j’ai prévu d’être encore vivant la semaine prochaine. |

| ↑7 | (Note à moi-même) J’ajoute dans ma to-do list : relever le défi de cette thèse et composer tout un film subtil avec des scènes de fondues variées. |

| ↑8 | Il m’est arrivé d’en manger un par jour. Mais je sentais la désapprobation des Suisses : mon acte était manifestement subversif, transgressif même — et trahissait, en un sens, mon manque d’intégration. Le carac n’est pas quotidien. |

| ↑9 | Au passage, je vous rassure : le carac se conserve quelques jours au réfrigérateur, Leon pourra en profiter plus tard. |

| ↑10 | Bien entendu, une boîte de deux caracs pourrait aussi représenter — mais cette interprétation est exclue à ce stade du film — l’amour du vieux couple qui a compris que le romantisme c’est bien gentil mais que dans cette affaire on finit par ne manger qu’un demi-carac. |

| ↑11 | Enfin, à ce stade du film, c’est surtout Jenny qui porte à bout de bras un Mario en pleine décomposition. Mais on saura gré au film d’avoir suggéré, par quelques scènes du premier acte, que Mario soutient aussi Jenny quand elle en a besoin et qu’il s’agit donc d’une relation plus saine et équilibrée que celle de l’habituel trope de la femme-infirmière dévouée au bien-être de l’homme. Quand je vous disais que Mario était un film subtil malgré tout… |

| ↑12 | À nouveau, merci au film de tracer une limite au dévouement de Jenny. Elle a déjà suivi Mario jusqu’à Hambourg pour l’aider ; si en outre elle lui avait sacrifié son propre bonheur afin de maintenir les apparences, ça aurait été gênant. |

Foundation, de David S. Goyer et Josh Friedman

Série sortie en 2021, adapté très librement des romans d’Asimov. Au sein d’un empire galactique, Hari Seldon, mathématicien, pose les principes de la psychohistoire : une science qui peut statistiquement prédire l’avenir. Et au vu des tendances, l’Empire va prochainement s’effondrer, laissant place à 30 millénaires de barbaries. Mais il serait possible de réduire cette période en suivant méticuleusement un Plan sur un millénaire, permettant à une petite colonie missionnée pour conserver la connaissance scientifique de fédérer à nouveau un Empire à l’échelle galactique après seulement 1000 ans.

Globalement c’était joli. On sent que y’a de l’argent pour les décors et c’est sympa de voir de la SF avec des décors variés et qui semblent à la fois réalistes, grandioses et aliens. Concernant l’histoire par contre, j’ai été assez peu enthousiasmé : trop de lignes narratives, trop de détails qui se concentrent sur la vie de quelques personnages clefs alors que le point clef du concept c’est quand même que les choses ne reposent pas sur les actions individuelles mais sur les mouvements de masse. J’ai été notamment très saoulé par le dernier épisode de la saison dont j’ai eu l’impression qu’il était constitué très majoritairement de gens qui font des discours plutôt que d’une mise en scène de l’action. Après pour autant j’ai regardé toute la saison : ça reste suffisamment plaisant à regarder pour compenser le manque de fond, si on veut une série reposante et esthétique (et je dis ça non ironiquement : parfois c’est ce qui fait plaisir, et ça avec une esthétique SF ça me bien). Je serai pas forcément convaincu sur la durée et je la classerais pas dans les séries à voir absolument, mais c’était pas désagréable.

La Place, d’Annie Ernaux

Court texte de 1982 qui revient sur la vie du père d’Annie Ernaux. L’autrice raconte la jeunesse de son père dans la campagne normande, sa vie sous l’Occupation, les magasins successifs qu’il tiendra avec sa femme. Elle raconte le rapport de ses parents à la réussite sociale, à son éducation à elle, la distance qui se creuse avec son père quand elle devient enseignante.

C’était court, j’ai l’impression que le livre gagne à être lu une fois qu’on a lu d’autres textes autobiographiques d’Ernaux (je recommande toujours Les Années) qui donnent du contexte à celui-ci, sinon c’est un peu trop fragmentaire. Mais il est intéressant à lire, je le rapproche de Qui a tué mon père ? d’Édouard Louis pour le côté biographie du père + réflexion transclasse

Last Night in Soho, d’Edward Wright

Film anglais de 2021. Ellie, jeune étudiante en design fraichement débarquée à Londres depuis sa campagne anglaise, loue une chambre dans une pension et commence à avoir des visions de l’occupante de la chambre dans les années 60, Sadie. D’abord émerveillée par le côté glamour de la période, elle réalise rapidement que le monde du spectacle de l’époque est entremêlé avec celui du crime et de la prostitution et que la misogynie y est omniprésente.

Plein de très bons éléments, un excellent début notamment : toutes les séquences de vision/rêve d’Ellie sont très réussies, le côté onirique est très bien rendu par l’alternance spectatrice/participante au rêve et par le côté non linéaire. Le jeu sur les reflets dans les miroirs était très bien trouvé aussi, dommage qu’il disparaisse au bout d’un moment.

Par contraste avec le début très réussi, j’ai trouvé que la seconde partie avait beaucoup plus de longueurs et un peu trop de changements de genre/retournements de situation, ce qui perd un peu le spectateur. Visuellement ça reste très réussi tout du long, mais je pense que l’histoire aurait pu être simplifiée un peu et le film gagner une vingtaine de minutes.

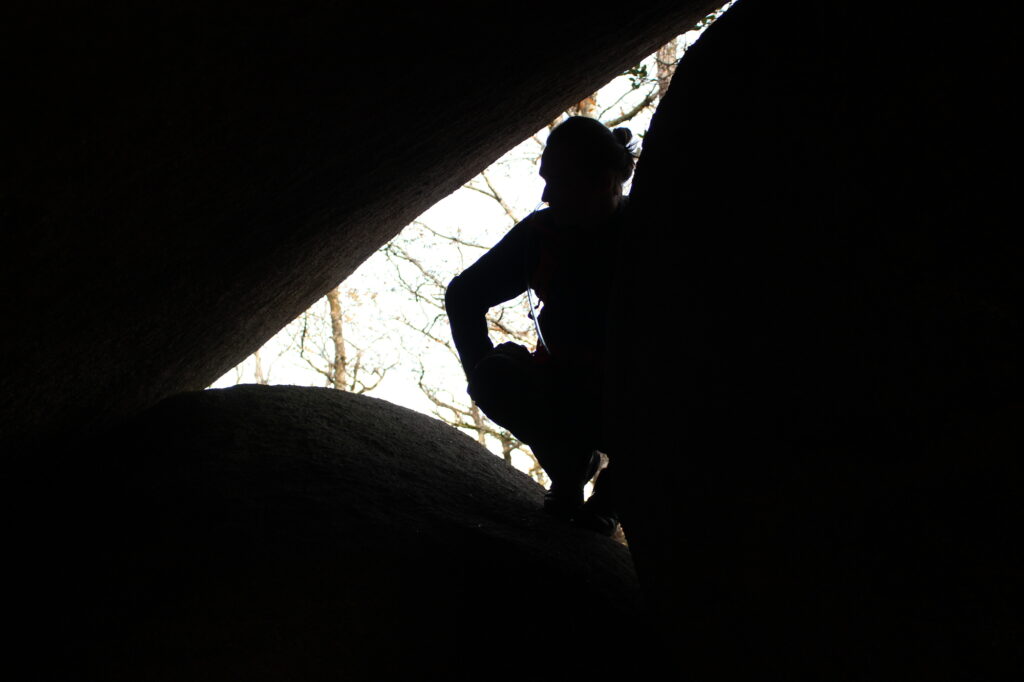

Randonnée au Sidobre

Randonnée sur la journée dans le massif du Sidobre. Belles couleurs d’automne, jolis rochers. Paysages principalement forestier avec pas beaucoup de vues différentes par contre, j’aurais bien voulu un peu plus de variabilité.