Trois films pour le moment. John Wick, un tueur à gages qui a changé de vie, replonge dans le milieu du crime contre son gré à la mort de sa femme, quand un mafieux tue son chien. Son retour va le lancer dans une fuite en avant où il sera forcé de s’attaquer à ou de se défendre contre des organisations de plus en plus puissantes, et donc contre des hordes de tueurs.

J’ai bien aimé la franchise. Le premier film est un peu poussif : une belle séquence de combat dans une discothèques, quelques autres séquences de combat sympa, mais sinon ça installe surtout l’univers. Les deux et trois sont plus réussis : les enjeux et le contexte sont posés, l’univers et sa mécanique peuvent se dérouler.

Plusieurs points intéressants :

- l’univers lui-même, où il existe un monde parallèle du crime organisé, avec des règles, une hiérarchie, des lieux secrets et des services spécifique, même une monnaie et toute une bureaucratie qui tient à jour les registres et communique les infos (les communique notamment par texto aux milliers de tueurs à gages qui ont l’air d’exister un peu partout dans cet univers, genre une personne sur deux bosse pour une mafia).

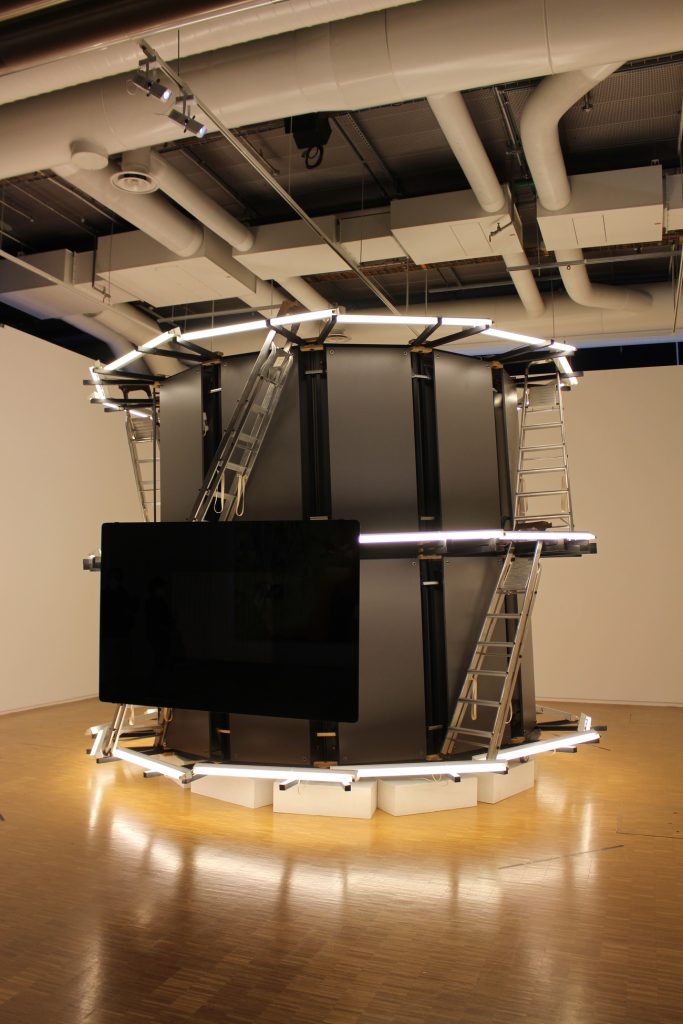

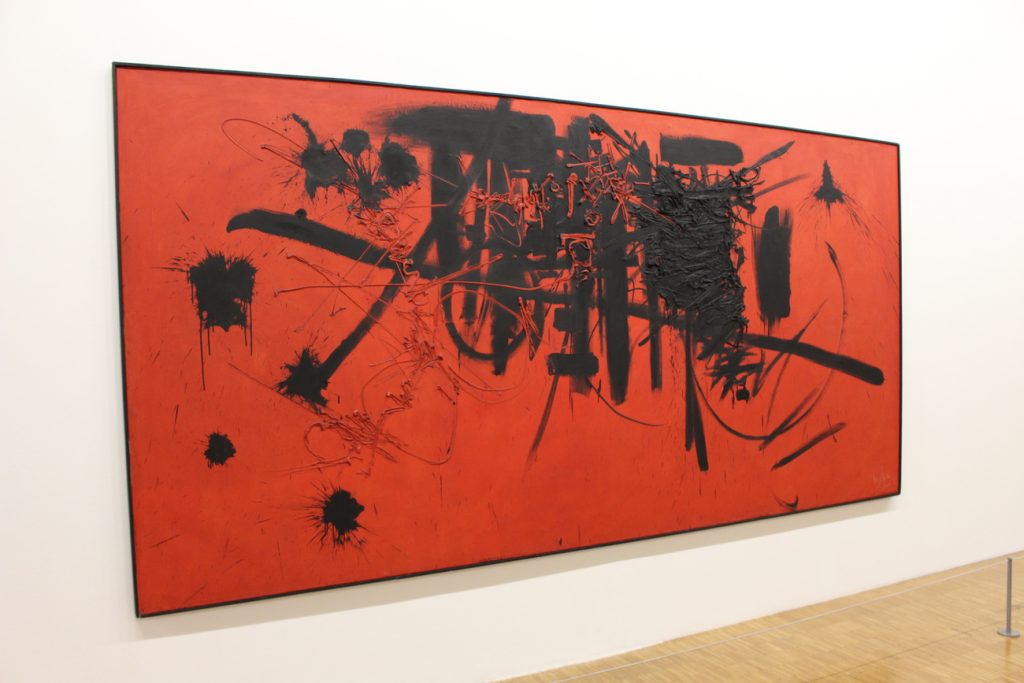

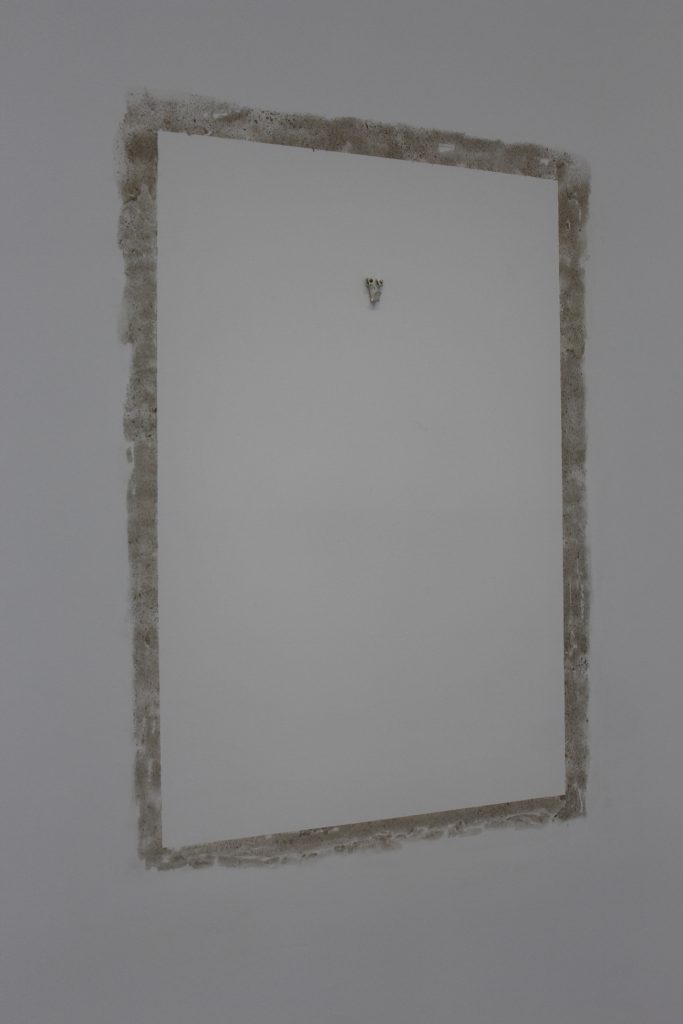

- une certaine recherche formelle sur l’image. C’est pas le cas tous le temps, et assez peu dans le 1 à part dans la discothèque, mais il y a des plans intéressants pour un film d’action. Le film est fait pour mettre en valeur les cascades perpétuelles, et je pense que c’est ce qui pousse à ces moments intéressants : je pense notamment à la séquence dans l’exposition « reflections of the self » dans le II et dans l’espèce d’espace d’exposition chelou dans le III. Dans les deux cas on a une disparition ou une abstraction du décor, qui laisse toute la place dans l’image aux personnages et à leurs affrontements. Dans un autre style, dans le trois la séquence de combat dans les vitrines d’arme dans le III, la fin du I sur les docks, les combats à motos, sont très travaillés et les séquences très fluides. Dans les deux cas on a une esthétique qui se rapproche de celles de jeux vidéos. Il y a dans le trois une belle inventivité sur les séquences de combat d’ailleurs (là ou I et II c’est plus « des guns des guns des guns », le III varie largement les armes). Les films sont par ailleurs fractionnés en séquences assez différentes les unes des autres, notamment le II qui fait très film anthologique : on a un début qui rappelle le I en autoparodique, une séquence de préparation de heist movie, un combat dans des catacombes éclairées de manière très laide, la séquence expérimentale du musée, puis la monte de la parano de la fin. C’est intéressant mais en même temps ça fait un film avec disjoint et dont des passages pourraient être retirés sans peine.

- une certaine épure de l’histoire : c’est pas le cas tout le temps et je trouve qu’il y a des passages qui sont trop longs, mais globalement les films posent les enjeux rapidement et même s’il y a un univers riche, il reste en arrière plan et on se concentre sur ce que le film vend : la bagarre la bagarre la bagarre. De ce point de vue d’ailleurs le crescendo d’un film à l’autre est très réussi : il n’y a finalement jamais de résolution en fin de film, on empile les enjeux au fur et à mesure (en contrepoint, toute la séquence avec « the elder » dans le III ne sert franchement à rien et aurait dû être coupée à mon sens). Le côté paranoïaque de la fin du II et l’isolation générale de John Wick dans un univers hostile permettent de faire fonctionner cette mécanique, mais je ne sais pas sur combien de film encore ce sera tenable.

Globalement j’ai bien aimé malgré des longueurs ; c’est un pur film d’action et de cascade, mais avec une volonté de pousser son sujet à fond qui marche bien et donne un résultat intéressant.

Une vidéo de Bolchegeek sur ce que la franchise dit du contrat social et comment elle le met en scène : John Wick et le contrat social.