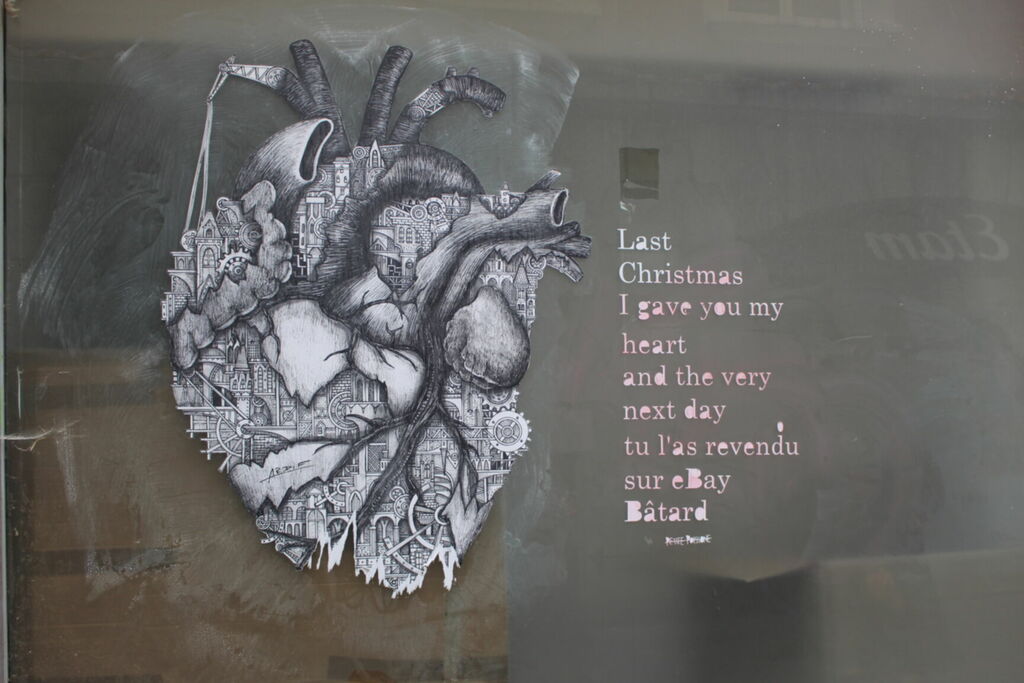

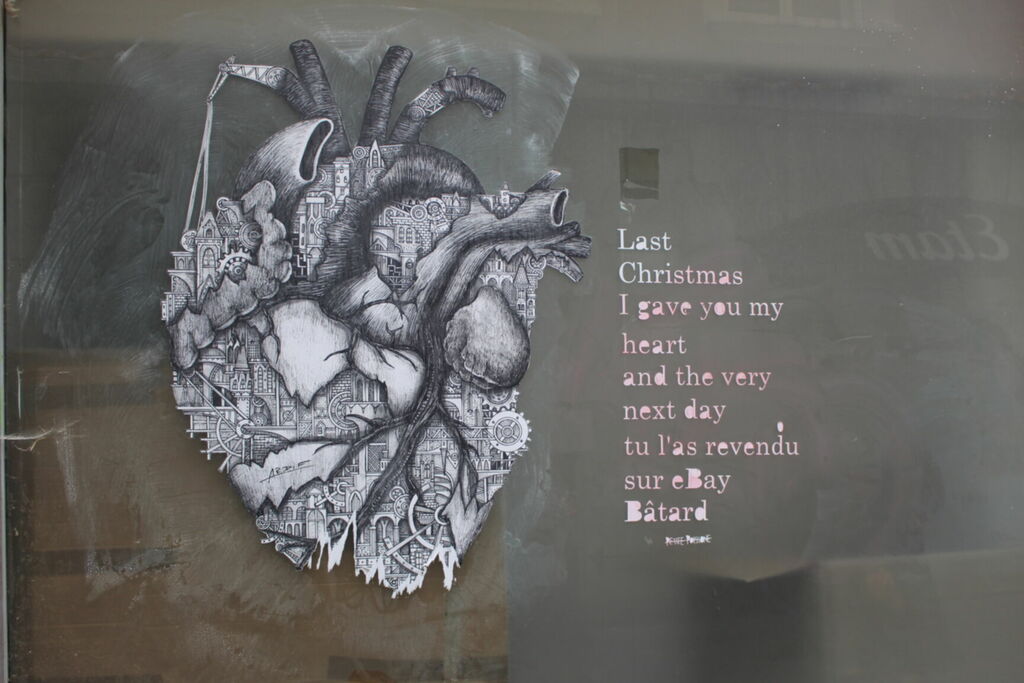

Passage par Grenoble avant le séjour au lac du Monteynard. Visite de la cathédrale Notre-Dame et quelques photos de street-art.

Passage par Grenoble avant le séjour au lac du Monteynard. Visite de la cathédrale Notre-Dame et quelques photos de street-art.

Courte BD autobiographique sortie en 2009.

L’autrice raconte son passage dans une grande surface culturelle, où elle a brièvement été libraire. Globalement c’est une assez mauvaise expérience où elle se retrouve à faire de la manutention à la chaîne à des cadences infernales, avec une équipe sous-staffée et des patrons qui n’ont aucun intérêt pour le fait de vendre des livres plutôt qu’autre chose.

Ça se lit vite et c’est intéressant d’avoir un retour sur ce genre d’expérience, mais c’est pas la BD du siècle.

Ascension du Sénépi lors des vacances au Monteynard. 6h de randonnée, un super panorama en haut. Pas de difficulté particulière sur la randonnée, mais un bon dénivelé (~1100 m).

Vacances entre amis en Isère. Très beaux paysages autour du lac du Monteynard, un lac de barrage de 300m de long et 10km de large.

Roman français de 2008. Annie Ernaux détaille sa vie et les changements dans la société française entre 1940 et 2008. Le texte est espacé de descriptions de photos/vidéos, et se déroule à la 3e personne. J’ai beaucoup aimé, je ne saurai pas exactement dire pourquoi. Le style est prenant, avec une accélération progressive de la narration. Elle raconte sa jeunesse, son mariage, divorce, son rapport à ses enfants, et plus largement une vie qui plonge dans la société de consommation, les conventions de la vie à 2, les années De Gaulle, VGE, Mitterrand, les réminiscences du 11/09, des attentats de la rue de Rennes, la victoire de 98…

L’incipit est très intéressant aussi, qui résume en quelques pages le roman et liste des fragments de souvenirs. J’aime beaucoup la première phrase et ce qu’elle annonce du projet du roman : « Toutes les images disparaîtront. »

Roman policier anglais.

Le narrateur se réveille amnésique dans une forêt. Il va revivre 7 fois la même journée dans le corps de sept personnes différentes, toutes présentes dans un manoir isolé où un meurtre va avoir lieu, et doit comprendre qui a commis le meurtre, sans quoi il devra recommencer après avoir perdu tous ses souvenirs. J’ai bien aimé le côté enquête convolue avec les révélations successives.

L’explication de « pourquoi est-ce qu’il va revivre 7 fois la même journée » ne sert qu’à introduire le mécanisme, qui fait très jeu vidéo dans l’idée (et marche assez mal dès que tu y réfléchis 30 secondes). Le mécanisme en soi est intéressant mais il aurait pu être mieux exploité que dans cette enquête là, qui est détachée de tout élément réel, de par le côté « manoir isolé qui représente n’importe quelle enquête à la Agatha Christie » : les personnages sont des archétypes, avec un passé en papier dès que ça ne concerne pas directement l’enquête.

La boucle temporelle est relativement intéressante mais probablement compliquée artificiellement par l’ordre dans lequel la narration la présente (et bon, y’a le problème de la boucle qui a des points fixes par moments et où on peut faire dévier le temps à d’autres).

Abécédaire du Pays Basque insoumis. Un livre rédigé dans l’optique du contre G7 de 2019, pour expliquer les tenants et aboutissants de l’indépendantisme basque, dans ses différentes facettes. C’était assez intéressant, je me rends compte que je ne connais pas grand chose dessus, alors que j’habite assez proche du pays basque et que c’est des questions intéressantes. Ça parle aussi bien de la lutte armée de l’ETA que de la vie culturelle alternative. Ca reste assez court et le format de l’abécédaire fait que c’est des vignettes sur tel ou tel aspect, ça mériterait un format plus long comme sujet.

Bande dessinée sur les nouvelles méthodes du management, basé sur la vague de suicides au travail chez Renault. La bande dessinée suit la vie d’un cadre issu d’un milieu modeste, dévoué à l’entreprise de voitures qui l’a embauché, mais qui va se retrouver complètement sous l’eau en raison du management par objectifs individualisés et des décisions qui privent son travail de sens en fragmentant l’organisation de l’entreprise.

Assez déprimant mais intéressant.

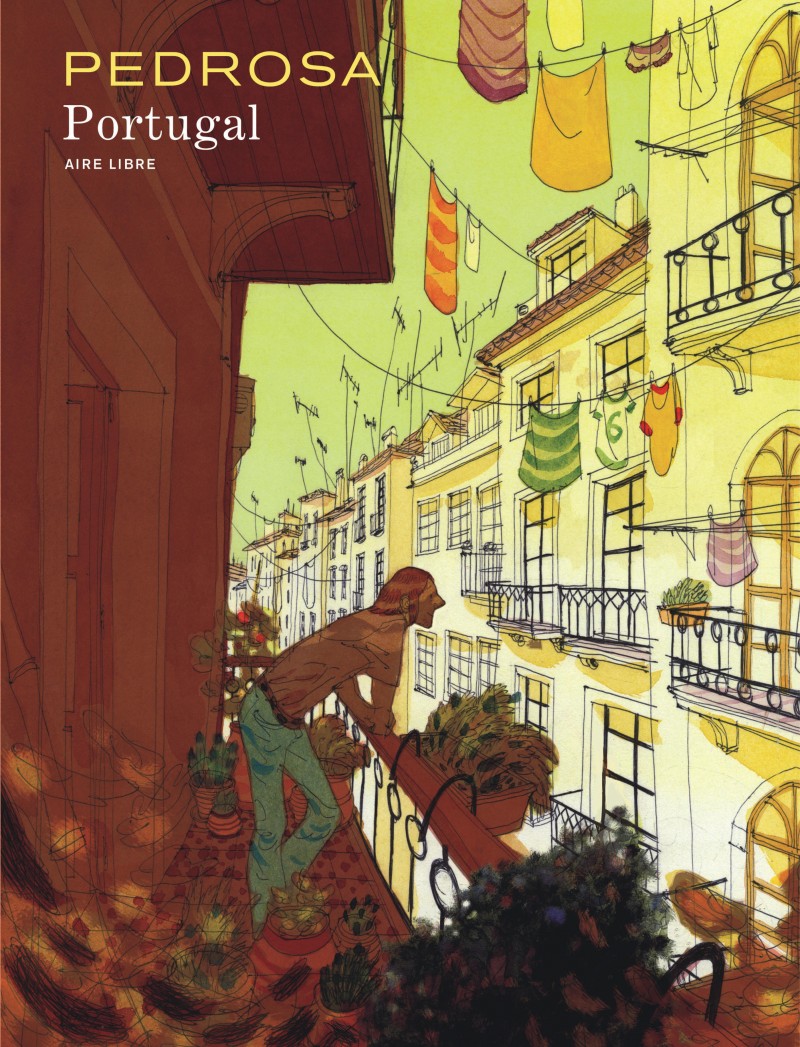

Une bande-dessinée française de 2011.

Simon Muchat est prof de dessin et auteur de quelques livres. Il ne sait pas ce qu’il veut dans la vie et déprime lentement. A l’occasion d’un festival de dédicace, il passe quelques jours au Portugal, le pays d’où vient son grand-père, et où il a passé quelques vacances enfant sans jamais y retourner depuis.

Ce séjour lui donne soudainement envie de s’intéresser aux origines de sa famille, un sujet jamais abordé par son père, qui comme lui n’est pas un grand communicant.

Il renoue avec ses oncles et tantes maternelles à l’occasion du mariage d’une cousine, et découvre par bribes le passé de sa famille. Pas de révélations fracassantes, mais les anecdotes d’enfance d’une famille avec des racines dans un autre pays, le rapport entre les branches de la famille, la question à laquelle personne ne sait répondre de pourquoi son grand-père n’est jamais revenu au Portugal. C’est calme comme bande dessinée, on se laisse porter par l’histoire, les indécisions du héros, les caractères affirmés au contraire de son père et de ses oncles et tantes.

Je recommande fortement.

Adaptation en mini-série du roman d’Agatha Christie du même nom, avec John Malkovich dans le rôle d’Hercule Poirot. Je n’ai pas lu le roman mais visiblement la série rajoute tout un contexte à l’enquête, que j’ai beaucoup aimé : Hercule Poirot n’est plus en activité, ses contacts dans la police ont pris leur retraite, et l’atmosphère au Royaume-Uni en cette année 33 est au fascisme montant, rendant le détective belge assez peu apprécié. Une seconde ligne narrative de la série tourne autour du passé d’Hercule Poirot : qui était-il avant d’arriver en Angleterre en tant que réfugié belge en 14-18 ? La résolution est intéressante, mais le traitement de cette ligne narrative est particulièrement poussif, avec les mêmes flashbacks d’Hercule répétés ad nauseam. Le tout dure trois heures, je recommande.