Petite randonnée sur le samedi pour profiter du beau temps

Petite randonnée sur le samedi pour profiter du beau temps

Courte promenade dominicale à Albi

Fiction paranormale, publiée en 2021. Le livre consiste en une collection de nouvelles mettant en scène la division antimémétique de la Fondation SCP. Quelques précisions sont d’entrée nécessaire : la « Fondation SCP » est une organisation fictionnelle au coeur d’un projet d’écriture collaboratif. Cette organisation gère des objets, des entités et des événements paranormaux, pour préserver les apparences de normalité de notre monde. Le projet collaboratif consiste (pour son émanation principale) en un wiki recensant les rapports rédigés par les agents de la Fondation, détaillant dans un style bureaucratiques les différents items ou incidents gérés par la Fondation. Le tout forme un lore détaillé et entremêlé, dans un style d’univers que j’aime beaucoup. Cet univers à notamment inspiré le jeu vidéo Control, qui met en scène le même type d’organisation occulte.

Pour en revenir à There is no antimemetics division, l’œuvre met en scène une division particulière de la Fondation : celle qui gère les artefacts avec des propriétés antimémétiques, ie les artefacts qui empêchent la transmission d’information à propos d’eux-mêmes ou sont capables de supprimer de l’information. Les différentes nouvelles qui composent l’œuvre imaginent comment il est possible d’étudier ou de combattre de tels objets et entités, comment la division travaille, comment ses membres sont affectés par leur travail quotidien. D’autres textes existent qui parlent de la Fondation et de sa division antimémétique, mais ceux rassemblés dans cet ouvrage émanent d’un·e seul·e aut[rice|eur], qntm, et sont connectés entre eux pour raconter principalement l’histoire de Marion Wheeler, une des directrices de la Division. Globalement j’ai beaucoup aimé, le postulat et l’univers sont originaux. La forme de l’écriture – par fragments agrégés, se référant à un univers plus large, m’a fait penser à certaines fanfictions que j’ai pu lire, on est vraiment sur un style d’écriture et un format d’œuvre pour lequel on voit la différence avec un roman « classique ». Il y a quelques faiblesses dans l’écriture qui découlent du format cependant, avec des répétitions entre fragments qu’un meilleur travail d’édition aurait pu effacer. Le texte est en deux parties, et si je suis enthousiaste sans réserve sur la première, la seconde me semble plus faible. Si certains passages horrifiques de cette seconde partie sont très réussis et exploitent à fond l’aspect antimémétique (selon le même type de mécanisme que le Silence et les Anges dans Doctor Who), d’autres me semblent plus de la boilerplate horror, avec un côté « mélangeons fascisme/bad trip/eldritch, ça ne peut pas rater ». Mais globalement le livre vaut largement le détour si vous n’avez rien contre l’horreur, les nouvelles et les concepts originaux. Merci à Ted pour la recommandation !

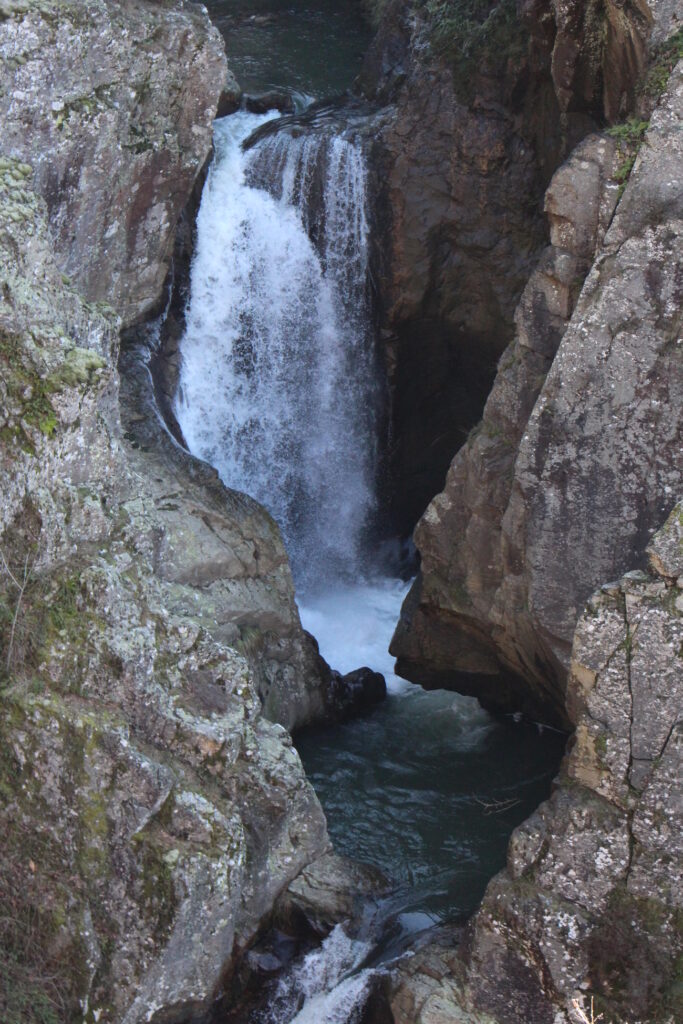

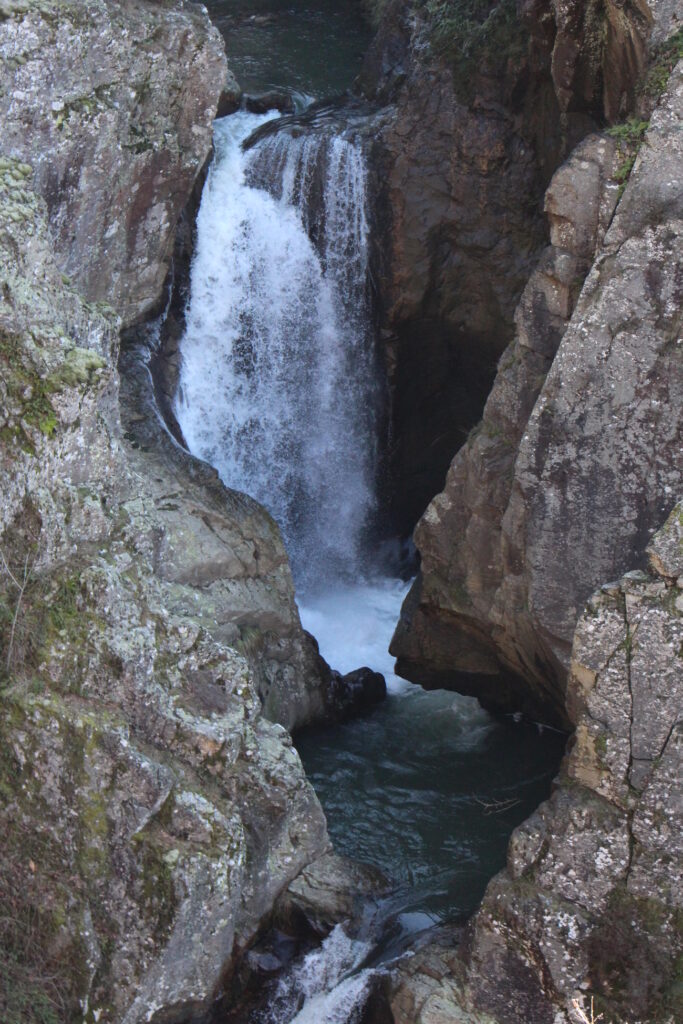

Petite randonnée sur le samedi après-midi. Il faisait grand soleil mais tout restait gelé dès qu’on était à l’ombre (la randonnée se faisait autour du Viaur, rivière bien encaissée). Pour une rando pas en montagne ça monte et descend beaucoup. De belles vues sur le viaduc routier du Viaur, par contre le viaduc ferroviaire, qui vaut le coup d’œil aussi, était proche mais totalement invisible depuis la randonnée.

J’ai assez peu de bonnes photos (beaucoup de photos floues, où l’appareil donne l’impression de n’avoir fait le point sur rien), et je me demande depuis quelques temps si c’est juste que je ne prends pas assez le temps de me poser pour photographier, où s’il y a un problème avec mon appareil photo. Dans ce second cas je ne sais pas trop ce que je peux faire pour le diagnostiquer (avant de racheter, vu le coup des deux éléments), pour voir si c’est le boîtier ou l’objectif qui est en cause… Mais bon ça commence à être un peu relou.

Roman francophone de science-fiction de 1992. L’histoire se passe dans l’Europe d’un lointain futur. Après des catastrophes liées au changement climatique, et un effondrement des sociétés, celles ci se sont reconstruites en le Pays des Mères, une matriarchie où les hommes, en nombre très largement inférieur aux femmes sont des citoyens de seconde classe. On suit le point de vue de Lisbeï, une chercheuse qui va découvrir un carnet remettant en cause le dogme religieux du pays des Mères. Le roman va présenter la vie de Lisbeï, l’organisation du Pays des Mères, ses débats internes, son Histoire, et les controverses théologiques soulevées par la découverte de Lisbeï.

C’était très bien. La société présentée est super intéressante, montrée avec suffisamment de détails pour se rapprocher des Dépossédés, mais avec une ligne narrative plus appuyée avec les recherches en théologie de Lisbeï et sa relation aux autres personnages. Le livre met en scène une société où l’homosexualité est la norme, où le féminin l’emporte sur le masculin dans le langage. Je ne suis pas entièrement convaincu par la fin, mais sinon le roman vaut le coup.

All of this has happened before and all of this will happen again

Jeu vidéo sorti en 2019. L’histoire se passe dans la Nébula, un ensemble de petites lunes reliées par des courants d’eau passant d’une planète à l’autre. On suit le point de vue d’Aliya, une chercheuse en archéologie, envoyée par sa directrice à la recherche d’un collègue disparu lors d’une campagne de fouille. Notre quête va nous faire découvrir progressivement l’Histoire de la Nébula, dont les traces abondent mais qui n’intéresse personne, la religion dominante stipulant que le temps est cyclique et que les choses finiront par revenir.

J’ai beaucoup aimé l’ambiance du jeu. L’univers de la Nebula est orientalisant et sur le Déclin : on découvre partout des endroits qui ont connu leur heure de gloire bien des années auparavant. Ça donne de très beaux décors, dans lesquels on se déplace pour trouver des fragments de texte que l’on essaye de déchiffrer pour comprendre le passé (la compréhension du langage Ancien est une des mécaniques centrales du jeu). Les personnages sont réussis, l’histoire et l’Histoire présentées riches en rebondissements, la bande-son discrète mais belle. Et surtout une narration très réussie, avec différents arcs que l’on peut découvrir ou non, certains choix mutuellement exclusifs, le tout réalisé d’une façon très fluide (à l’inverse, il y a quelques moments où l’envers du décor se voit un peu, avec des interactions où tu comprends pas comment ton personnage comprend ou affirme certains trucs, mais c’est assez mineur. Dans le même style, certains éléments apparaissent un peu trop tôt sur la carte je trouve. Je regrette aussi l’impossibilité d’explorer plus avant certains aspects, comme le passé commun d’Aliya avec ses amis, mais de ce que j’ai compris le studio a manqué de fonds pour finir de développer le jeu autant qu’iels l’auraient voulu).

Bref, je recommande chaudement. Dans le pitch il y a des similitudes avec Outer Wilds, mais dans les mécaniques de jeu, dans l’esthétique et dans l’histoire assez peu.

Comme l’année dernière, le bilan des lectures d’aaz.

Depuis le début de l’année 2020, je tiens à jour la liste des livres que je lis à mesure que je les finis. Cela avait été l’occasion (ou le prétexte) d’en faire une analyse rétrospective à la fin de l’année dernière, en les classant tous par ordre de préférence et en élaborant divers tableaux récapitulatifs.

À la fin de cette Année 2, la poursuite de cette entreprise me permet donc de refaire un nouveau bilan, mais avec plus de tableaux, plus de données, et le petit bonheur supplémentaire de pouvoir (attention, nouveauté) comparer les chiffres de cette année de lecture à ceux de la précédente.

Voici donc sans plus attendre les enseignements de ce qu’il apparaît désormais légitime de qualifier de tradition de Nouvel-An :

Bon, ce n’est pas juste une question de chiffres.

Comme l’année dernière, en divisant la taille de chaque livre (en nombre de mots) par le nombre de jours passés à les lire, j’obtiens une approximation assez grossière du temps que j’ai consacré à la lecture. Je garde pour les vertus de la comparaison les mêmes restrictions arbitraires que l’an dernier : je ne note que les lectures de fiction hors BD / romans graphiques.

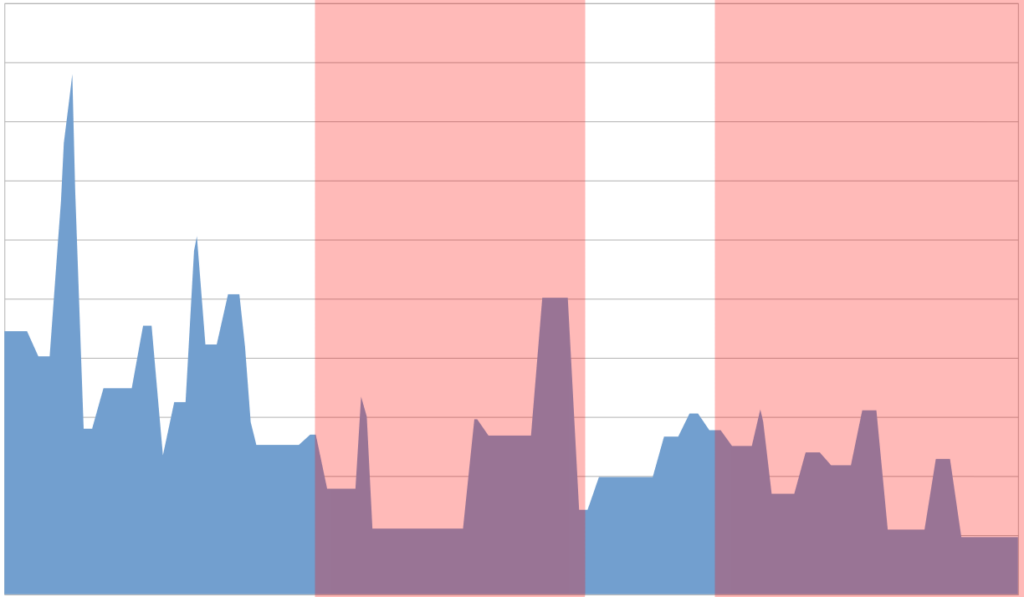

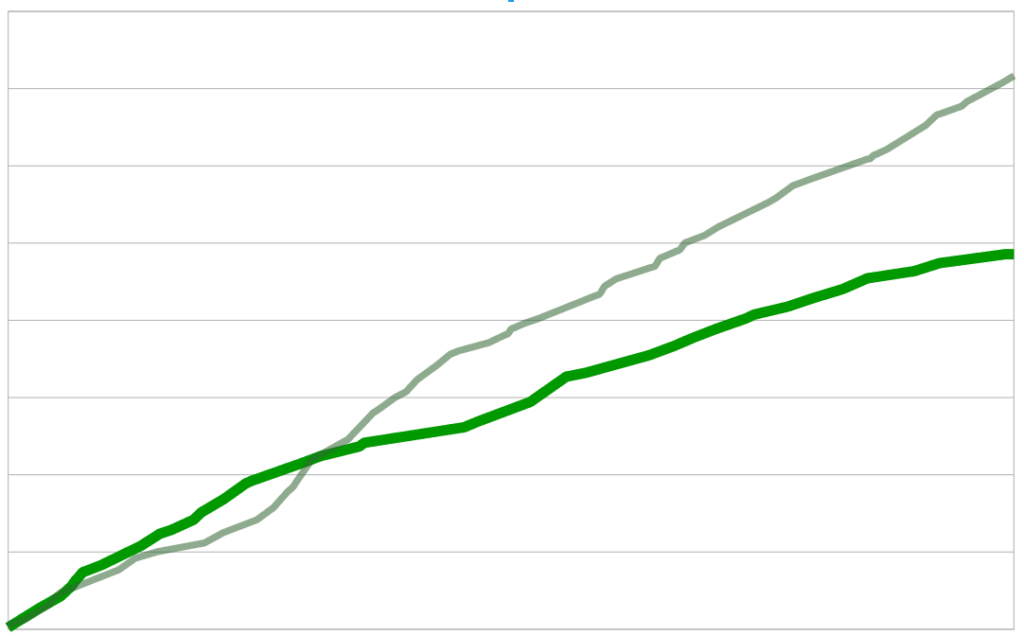

Pour ma part, l’année 2021 a été marquée par l’absence significative d’un confinement total « à la 2020 » avec deux mois entièrement consacrés aux loisirs, outre des changements en matière professionnelle. Tout ceci – et le décalage très net du curseur de la balance travail-loisirs – s’est traduit sans surprise par une baisse marquée de mon temps passé à lire, de l’ordre de 30 %, que l’on compte en nombre de livres (de 53 à 37) ou de mots lus.

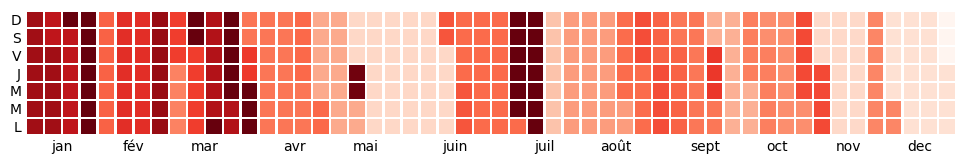

Le détail semaine par semaine n’est pas plus surprenant et correspond à mon ressenti personnel, tout comme l’an passé, d’ailleurs. Mon « rythme » de lecture corrèle, au cas par cas, avec l’intérêt que j’avais pour chaque livre, mais aussi (voire surtout) avec mon niveau général de disponibilité d’esprit, d’énergie et de capacité à rester concentré (légende : un carré = un jour, une couleur plus foncée indique plus de temps de lecture).

C’est assez net quand je superpose sur le graphique les périodes qui étaient pour moi les plus intenses par ailleurs, ou quand je compare avec l’année 2020 :

L’aspect peut-être plus inattendu est que ce relâchement de fin d’année s’est aussi traduit par des lectures qui étaient plus souvent en anglais qu’en français, peut-être parce qu’il s’agissait de lectures « de genre » et plus « faciles ». Cela reste toutefois un peu contre-intuitif puisque je trouve que lire en anglais demeure pour moi toujours plus fatiguant que de lire en français. J’ai d’ailleurs l’impression, depuis plusieurs années, de m’être heurté à un mur en anglais et de ne plus vraiment progresser en familiarité ou en facilité de lecture, et ce malgré la pratique. Je commence à me faire une raison en me disant que rien ne peut égaler une langue maternelle, mais c’est tout de même assez frustrant.

Forcément, ce bilan en baisse m’invite à tout relativiser et à me rappeler qu’il est évidemment plus important de prendre du plaisir à lire que de se forcer à lire beaucoup. Ce n’a d’ailleurs pas toujours été évident cette année. C’est peut-être ici, là aussi, une question d’énergie mentale. J’ai eu à plusieurs reprises des moments de découragement et du mal à me motiver à finir des livres que je trouvais fades, ou à en choisir un nouveau à commencer parmi une pile à lire d’une taille pourtant raisonnable.

L’année 2021 a donc été la redécouverte qu’il n’est pas si facile de savoir quoi lire, et qu’il n’y a en tout cas pas de méthode systématique pour savoir ce qui distingue un bon livre pour soi d’un mauvais. Quelques considérations en vrac à propos de ce qui a marché ou non pour moi, avant une petite liste (parce qu’heureusement ils existent) de mes vrais plaisirs de lecture cette année écoulée.

Ce n’est pas vraiment une question de genre littéraire non plus, enfin juste un peu. Là encore ce n’est peut-être pas très surprenant, mais l’expérience a montré que le genre n’était pas un très bon prédicteur de l’intérêt que j’allais avoir pour un livre. Il y a certains genres que je préfère au sens où je constate sur les chiffres que j’en lis plus, comme la science-fiction, mais ça ne me fait évidemment pas aimer tout ce que je lis.

Ce n’est même pas une question d’auteur, sauf quand en fait si. C’est une autre tendance à la facilité quand on cherche un livre qui nous plaît, d’aller taper dans le catalogue d’un auteur que l’on connaît déjà. C’était le cas pour 46 % de mes lectures de l’année (ce qui me surprend un peu, c’est un chiffre que j’aurais spontanément sous-évalué). Comme plus haut, il y a une très légère corrélation positive avec mon plaisir de lecteur, mais qui est loin d’être systématique. C’est peut-être lié au fait qu’on lit en premier les livres les plus connus d’un écrivain avant d’aller éventuellement chercher ceux qui ont moins de mérite critique ? En tout cas je fais d’année en année le tri entre ceux qui ont fini par me décevoir après une première bonne expérience (dis-je en pensant avec tristesse à China Miéville) et les autres qui restent constant dans la création de trucs top (more on that later).

Est-ce que c’est la taille qui compte ? Dernière corrélation qui marche un peu mais pas tout le temps : le fait d’avoir aimé davantage les plus gros livres. Là aussi une raison sans doute assez simple : plus de pages, c’est plus de temps avec les personnages et plus d’investissement émotionnel. Pour ces gros livres, c’est en revanche un peu tout ou rien, puisque quand un livre est pas top, on aime mieux qu’il soit court. Un des effets pervers de mes mesures est que, comme je ne prends pas note des livres que je ne termine pas (les « DNF » comme disent les jeunes), j’ai peut-être eu tendance à m’interdire d’abandonner certaines lectures qui pourtant me tombaient des mains

Et donc? Finalement, ces chiffres qui ne m’apprennent rien de transcendant sur moi-même sont surtout une invitation à relativiser tout un tas de chose, à se rappeler que le plaisir de la lecture est sa propre fin, à ne pas se poser plus de questions que ça, et à simplement se demander, Marie Kondo style, quelle est la joie que l’on en retire. Est-ce que tout ça n’était donc pas un exercice un peu vain ? Ce serait oublier que remplir minutieusement des tableaux Excel, ça aussi, it does bring joy.

C’est maintenant le « top livres » (présenté, pour déjouer les attentes, sous forme de prix catégoriels et non de top 10).

J’avais initialement abordé ces deux livres avec circonspection en me disant que ça ne serait pas ma came. En fait ça l’était.

Âge tendre, de Clémentine Beauvais : un jeune garçon fait son stage de 3e dans une maison de retraite pour personnes âgées qui perdent la mémoire et à qui on fait croire qu’elles vivent dans les années 1960. Il découvre la vraie vie et Françoise Hardy. Je ne sais plus vraiment comment et pourquoi je m’étais dit que je n’allais pas aimer malgré les multiples et dithyrambiques recommandations qui le précédaient ; peut-être en le soupçonnant de mièvrerie ? Plot twist, j’étais idiot, c’était effectivement super, c’est drôle et ça fait pleurer sans être niais, et la forme – le rapport de stage rédigé par le narrateur – fonctionne vraiment très bien.

La billebaude, d’Henri Vincenot : les souvenirs romancés de l’enfance de l’auteur dans les années 1920, dans un petit village du Morvan, sa vie quotidienne et son folklore local. Il n’y a vraiment rien de plus que ça, mais le style et le rythme font qu’on ne s’ennuie jamais, que les différentes histoires s’enchaînent, et qu’on se prend malgré soi à se trouver une curiosité pour ce sujet, et à partager le sentiment de nostalgie du narrateur pour la vie paysanne disparue. Lecture de ce roman terroir faite lors de vacances in situ, ce qui a dû jouer.

Deux ex æquo dans cette catégorie :

L’amie prodigieuse, d’Elena Ferrante, tomes 2 et 3 : j’ai poursuivi la lecture de la série d’Elena Ferrante, qui retrace en quatre tomes la vie d’une jeune fille née à Naples dans un milieu populaire dans les années 1950. Les deux volumes lus cette année sont ceux des 15 à 35 ans de la narratrice, en gros, et sont ceux de son apprentissage intellectuel puis de la vie académique pendant les années de plomb. Les grosses ficelles du livre marchent totalement sur moi, l’effet saga feuilletonnante, la traversée des époques, le duo récurrent de frenemies, etc. Je trouve tout de même à l’autrice un petit quelque chose en plus dans sa sensibilité à ses personnages, et principalement à la personnage principale, à laquelle on s’attache et s’identifie très facilement.

The Tawny Man Trilogy, de Robin Hobb : la troisième trilogie dans le monde de l’Assassin royal, après les deux premières lues en 2020. On retrouve les personnages de la première trilogie, qui avaient été mis un peu de côté durant la seconde, celle des Liveship Traders. On repasse donc à une fantasy un peu plus resserrée et centrée sur les deux personnages principaux, par opposition à la multiplicité des points de vue dans l’histoire des bateaux magiques. La grande force reste là encore la richesse des personnages, et les histoires de quêtes, de magie, de dragon, de barbares des iles passent presque au second plan. C’est toujours aussi bien et c’est pour l’instant ma trilogie préférée du cycle. Il me reste sept (gros) livres pour l’année qui vient, et ça me réjouit.

Au milieu de plusieurs relatives déceptions cette année, trois livres qui ont en commun de montrer la force et l’inventivité de la science-fiction actuelle.

Diaspora, de Greg Egan : dans le futur, les humains vivent tranquillement comme des immortels dans des mondes virtuels ou dans des corps de robots ou avec des génomes modifiées à l’excès. Un jour, un plot device se produit, rend la Terre inhabitable, et force l’humanité à aller explorer l’univers, qui contient plein de choses mystérieuses. C’est extrêmement dense en bonnes idées pour un livre qui n’est pas si long que ça. Et malgré quelques excès de jargon vers la fin, j’ai trouvé que l’auteur arrivait à pousser beaucoup de ses concepts à leur paroxysme sans que la lecture devienne jamais ardue ou désagréable. C’est un livre difficile à résumer ou à recommander avec brièveté, je me contenterai donc de dire que j’ai beaucoup aimé.

Gnomon, de Nick Harkaway : cette fois-ci dans un futur plus proche et dans une Angleterre marquée par une société de surveillance généralisée gérée par des intelligences artificielles. On suit une policière qui enquête sur un meurtre grâce à une technologie qui lui permet de revivre la mémoire de la morte. Il y a des mystères, des récits dans le récit dans le récit, des histoires parallèles avec des personnages complètement distincts. Si la structure volontairement complexe du livre rend la lecture parfois ardue, j’ai trouvé que l’effort en valait la peine. Il y a là aussi beaucoup d’inventivité et beaucoup de bonnes idées, mais avec une vraie unité thématique qui n’apparaît que progressivement mais qui est tout à fait bien menée.

Blindsight, de Peter Watts : un objet extraterrestre apparaît dans le système solaire, et l’humanité envoie à sa rencontre une délégation de cinq personnes avec chacune leur particularité (dont un vampire de l’espace) pour effectuer le premier contact. Ce qui différencie ce livre des nombreuses autres histoires de SF sur le même concept, c’est qu’ici l’extranéité des aliens a été poussée au maximum, et que ça donne lieu à un récit qui est nourri de plusieurs questionnements sur les concepts même du vivant ou de la communication, et même des réflexions sur ce que pourraient être les briques de base d’une biologie moléculaire alternative. Un bon roman de science-fiction doit se tenir sur ses deux jambes. S’agissant des deux précédents, Diaspora manquait à mon avis un peu de qualités littéraires ; et Gnomon, qui les avait, n’était peut-être pas assez « hard SF » à mon goût. Blindsight réussit de mon point de vue sur les deux tableaux, et je le recommande très très chaudement, c’est indéniablement ma lecture favorite de l’année.

Uchronie rétrofuturiste française sortie en 2022. La découverte de la cavorite à la fin du XIXe siècle a bouleversé les sociétés humaines. Cette matière permettant d’annuler la gravité va à la fois modifier l’ingénierie, les équilibres géopolitiques et les conventions esthétiques. Dans les années 20 où se déroulent le livre, le monde est donc relativement éloigné du notre. Mais l’annonce d’une demie-vie bien plus courte que ce que l’on croyait pour cet élément va pousser les empires en puissance à manœuvrer pour mettre la main sur les réserves restantes.

Le pitch était intéressant, malheureusement j’ai été un peu déçu à la réalisation. Si Genefort donne bien vie à son univers (et on sent qu’il s’est amusé à le construire, avec beaucoup de références et un côté rétrofuturiste appuyé par une Mars habitée et son matériau antigravitaire), les personnages comme l’intrigue ont cependant assez peu d’épaisseur : déplacer les enjeux de la colonisation sur Mars lui sert surtout à avoir un peuple colonisé qui présente les caractéristiques du bon sauvage, très passif et dont on a finalement très peu le point de vue. Son usage du génocide et d’un camp d’extermination comme des éléments d’intrigue m’ont aussi mis assez mal à l’aise. Je vois bien la volonté de l’auteur de mettre au centre du récit des questions politiques, et de dire qu’au delà du côté rétrofuturiste il y a tous les problèmes et idéologies de l’époque (montée du fascisme, eugénisme, anarchisme, répression policière, inégalités, …), mais je trouve que c’est malheureusement mal fait.

L’idée d’une période uchronique basée sur une technologie miraculeuse qui va finalement se refermer avec la disparition du matériau qui l’a permise est intéressante, mais finalement peu traitée dans le roman qui se situe encore dans les années d’abondance de la cavorite.

Bref, univers intéressant, réalisation pas à la hauteur.

Quelques photos prises lors de mon séjour parisien du début d’année. Un peu en extérieur, et un peu au musée de l’Orangerie.

Film états-unien de 2022. En 2021, la fille d’Egon Spengler apprend la mort de son père, qui l’avait abandonnée enfant pour aller vivre isolé dans une ferme d’une petite ville d’Oklahoma. Fauchée, elle déménage dans la ferme décrépite de son père avec ses deux enfants. Ceux-ci vont découvrir l’héritage de leur grand-père et faire en sorte de terminer la lutte contre une créature maléfique qui était la raison pour laquelle il avait déménagé en Oklahoma.

Je connais d’un peu loin le lore de Ghostbusters : j’ai vu des fragments du premier film et des épisodes de la (pas très bonne) série animée. Mais j’ai bien aimé le film : de facture très classique, il fonctionne bien en tant que divertissement (avec un bémol sur la fin <spoiler> où les anciens Ghostbusters reviennent et ça part vraiment trop dans la nostalgie</spoiler>). Les personnages principaux sont réussis : l’héroïne est très attachante, son side-kick aussi. Le grand frère fonctionne bien, la mère aussi. Toute l’esthétique de la petite ville est réussie, j’ai trouvé ça efficace de transposer l’intrigue du film depuis New York jusque dans un cadre rural.

Bien réussi comme divertissement pas trop profond, je recommande.