Promenade dominicale au parc Georges Valbon, où je n’étais pas retourné depuis 6 ans. C’est toujours aussi cool.

Promenade dominicale au parc Georges Valbon, où je n’étais pas retourné depuis 6 ans. C’est toujours aussi cool.

Série coréenne sortie en 2022. Une épidémie de zombie démarre dans un lycée d’une petite ville coréenne puis s’étend à toute la ville. On suit plusieurs personnages ou groupes de personnages qui se démènent au sein de cette épidémie.

La série était assez peu satisfaisante. Le contexte du lycée et de la forme architecturale du lieu, avec les différentes salles de classes, les espaces communs, les espaces extérieurs étaient intéressants, la dynamique des personnages avec les hiérarchies scolaires, de popularité, les rapports à l’autorité à la fois de l’institution scolaire et de la société coréenne aurait pu être intéressante, mais ça tombe un peu à plat. Si la forme sérielle laisse de la place à la construction des personnages et à l’expression des sentiments et des traumas des personnages, la série souffre quand même largement de temps morts, et les réactions des personnages sont assez stéréotypées et répétitives. On peut argumenter qu’il s’agit de lycéens, traumatisés et en manque de bouffe, sommeil et eau, mais c’est en soi un choix de réalisation. De plus, la série est aussi très genré, avec des personnages féminins passifs (il y a en a deux qui finissent par être un peu plus active, mais c’est une fois qu’elles ont été transformées en hybrides humains/zombies) et des mecs qui prennent l’initiative, ordonnent des trucs, se battent.

La série choisit aussi de passer trop de temps sur l’origine de l’épidémie, pour servir un gloubi-boulga de pseudobiologie (astuce : les zombies ne sont pas justifiables biologiquement, mettez la question sous le tapis le plus rapidement possible si vous parlez de zombies) dont on se fiche éperdument.

Bref, c’était pas une très bonne série. Je pense que pour faire une série de zombie qui m’attirerait vraiment, il faudrait plus partir sur des gens qui macgyverisent leur résistance aux zombies et leurs déplacements, que de multiplier les mauvais choix de la part des personnages pour créer de la tension artificiellement. (C’est d’ailleurs un peu ce qui est fait – avec une dimension psychologique en plus sur la question de l’isolation – dans La nuit a dévoré le monde, que j’avais beaucoup aimé.)

Film français sorti en 2020. Italie, Moyen-Âge. Benedetta est sœur au couvent des théatines. Elle croit en Dieu et surtout en la Vierge, elle a des visions et potentiellement produit des miracles L’arrivée de sœur Bartolomea va remettre en question sa vision du monde : les deux femmes commencent une relation. Benedetta va s’opposer de plus en plus à l’Eglise, prenant la direction du couvent, refusant le jugement du nonce du Pape, et va affirmer que sa relation spéciale avec Jésus protège le village de la peste.

Résumé comme ça ça avait l’air cool, mais dans les faits j’ai trouvé ça assez raté. Je trouve que les dialogues tombent assez à plat, avec de grosses variations de ton. L’église est corrompue est politique sans beaucoup plus de nuances que ça, la relation de Benedetta et Bartolomea est surtout prétexte à nous les montrer nues (franchement, beaucoup de male gaze dans le film) sans que la relation n’ait de réelle profondeur. La photographie est jolie et les actrices principales jouent bien (mention spéciale à Charlotte Rampling dans le rôle de la mère supérieure déchue de son poste), mais sinon c’est anecdotique.

Tome 1 : L’enfant de poussière

Roman français de fantasy, publié en 2018, premier d’un cycle annoncé en sept tomes. On suit le point de vue de Syffe, orphelin vivant dans les ruelles de Corne-Brume, capitale d’une province d’un royaume médiéval. Le roi vient de mourir, sans héritier, et les différentes provinces ont des ambitions à faire valoir. Syffe ne va vivre les machinations politiques qu’indirectement, n’étant pas à son niveau en bas de l’échelle sociale concerné par les machinations de la politique nationale. Il va cependant tremper dans des intrigues à l’échelle des factions de Corne-Brume, avant d’être exilé de la ville et d’apprendre le métier de soldat…

C’était lent, mais c’était prenant (ou c’était prenant mais c’était lent ?). L’auteur prend le temps d’installer les situations. La vie de Syffe connait des tournants radicaux, mais chaque situation est décrite pleinement. Comme il ne s’intéresse pas aux grands enjeux géopolitiques, on n’en entend parler qu’en arrière-fond quand d’autres personnages les évoquent, et quand ils ont des répercussions directes. Il y a aussi visiblement de la magie ou en tous cas du surnaturel dans l’univers, mais ça reste là aussi en arrière plan pour le moment. Les évolutions de la situation sociale et les déplacements géographiques de Syffe permettent de renouveler les aspects du monde qui sont présentés, ce sont des arcs qui sont assez auto-contenus même s’il y a des éléments qui passent d’un arc à l’autre, des personnages qui reviennent (de façon un peu improbable parfois). L’auteur fait très peu d’exposition, il n’y a pas de conversations exposants les enjeux historiques précis (peut-être une au tout début pour évoquer les raisons récentes de l’unification du royaume et pourquoi la mort du roi est une mauvaise nouvelle), il évoque à plusieurs reprises la guerre de la Vigne dans ce tome sans détailler, je suppose qu’on aura davantage de détails dans le T2 (intitulé La Peste et la Vigne).

Recommandé si vous avez pas peur de la lenteur dans vos histoires.

Drame social français de 2020 (sorti en 2022, covid oblige). Vincent Lindon joue Phillipe Lemesle, cadre qui dirige un site de production français d’une multinationale de l’électroménager, chargé par la direction du groupe de planifier un n-ième plan social. Pour lui c’est le plan de trop, celui qui risque de mettre en danger le fonctionnement du site. En parallèle, sa vie personnelle est chaotique, sa femme demandant un divorce, et son fils subissant des épisodes psychotiques.

Globalement j’ai aimé, Lindon est très bon dans le rôle comme il l’était dans La Loi du Marché du même réalisateur. Mais c’était inégal : j’ai trouvé l’arc narratif en milieu professionnel plutôt réussi, avec une bonne mise en scène du milieu du management, des pressions qui s’exercent sur les cadres, de la novlangue managériale. Les différents personnages, notamment les différents directeurs de site et leurs interactions sont réussis. La dilution de la responsabilité, la mise à distance du côté humain, les procédés rhétoriques sont réussis. Tout le côté « oui c’est compliqué mais c’est ce que le groupe attend de nous » sans remettre en question qui attends ça, les arguments sur le fait de « se challenger », ça sonne très juste.

Par contre côté vie personnelle j’ai trouvé les rebondissements et les enjeux très clichés, allant beaucoup trop chercher dans le pathos, avec une bande-son qui ne fait pas dans la dentelle pour faire passer le message. Et là on est largement moins dans l’ambiguité du manager : le personnage est un brave type, alors que franchement il y avait de quoi dire sur l’intersection de la culture managériale, de l’appel au dépassement et à la domination des situations avec la masculinité et le patriarcat.

Randonnée du dimanche au cirque de la Plagne. Petite rando pas trop matinale pour aller toucher la neige en fond de vallée. On a déjeuné à la limite de là où on pouvait aller sans raquettes, puis redescente et explo rapide d’un ancien site minier, pour admirer les machines laissées sur place.

Weekend en Ariège. L’occasion de faire un peu d’urbex et quelques randonnées, entre un passage au marché de Saint-Girons et des parties de jeux de société.

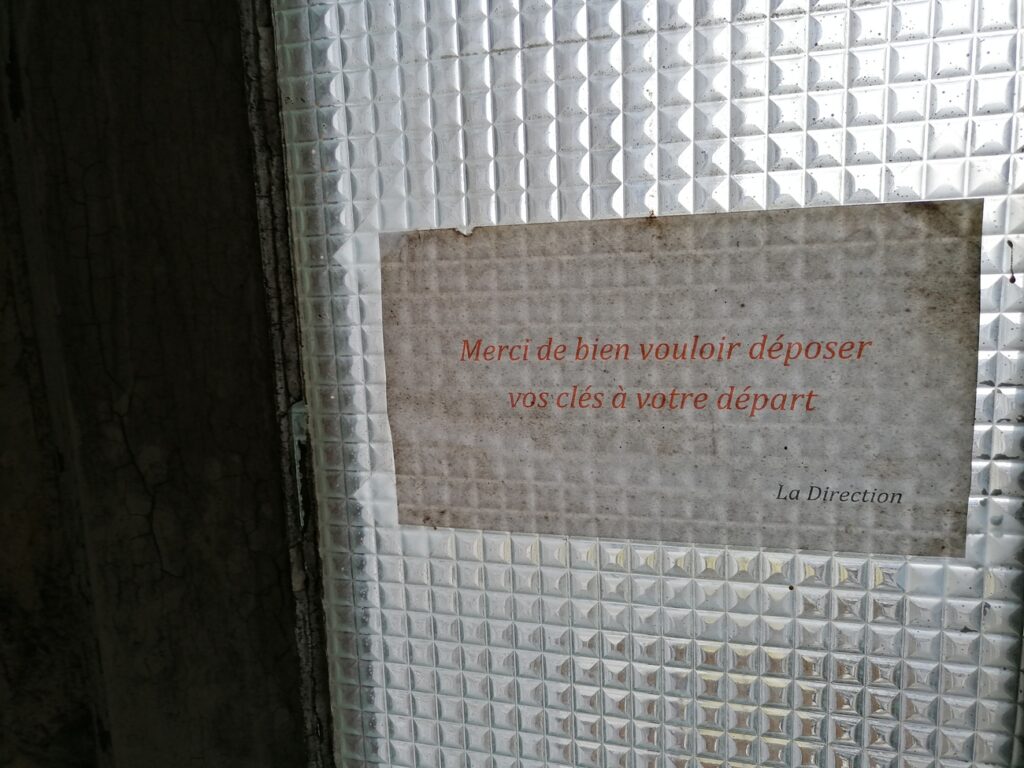

Premier article de la série : un ancien hôtel incendié puis squatté (ou squatté puis incendié ?).

Je suis assez content des photos du weekend, je n’avais pris que mon ordiphone et pas mon reflex pour ne pas trop me charger, et ça ~va. Toute tentative de zoom donne des photos immondes, mais en x1 ou en « large », ça fait des trucs relativement corrects, bien qu’avec une résolution native bien plus petite. Mais pour des photos d’intérieur ça passe (les photos larges en rando étaient quand même moins satisfaisantes, globalement).

Film français de 1977. On suit la vie de deux femmes, Pauline et Suzanne, de 1962 à 1976. Au fil des années elles vont se retrouver, s’éloigner, entretenir une correspondance, avoir des enfants, se battre pour le droit à l’avortement, en bénéficier, avoir des relations avec des hommes, chercher leur place dans le monde. C’était très cool. Quelques longueurs, mais globalement c’était intéressant à regarder, assez inattendu. Le film prend le temps de montrer en détails les trajectoires de vie des deux femmes, dans deux styles assez différents, et d’exposer leurs doutes, leurs inquiétudes, leurs convictions. Je recommande.

La critique d’OC ici.

Man-spider, man-spider, doing whatever a human can...

Roman de science-fiction publié en 2015. J’ai *beaucoup* aimé. Je recommande de le lire sans se spoiler plus avant, surtout si vous aimez le worldbuilding, le temps long et les intelligences non-humaines. Un caveat cependant : le roman implique des araignées, donc si vous êtes arachnophobes, ça peut ne pas être votre came (mais ce sont des descriptions, pas des images, donc comme vous le sentez).

Continuer la lecture de Children of Time, d’Adrian Tchaikovsky